VICE et l’INA se penchent sur les archives télé des émissions marquantes du PAF. Nous nous sommes intéressés à la venue de Public Enemy à Paris en 1990, entre polémiques, cordons de CRS et hystérie médiatique.

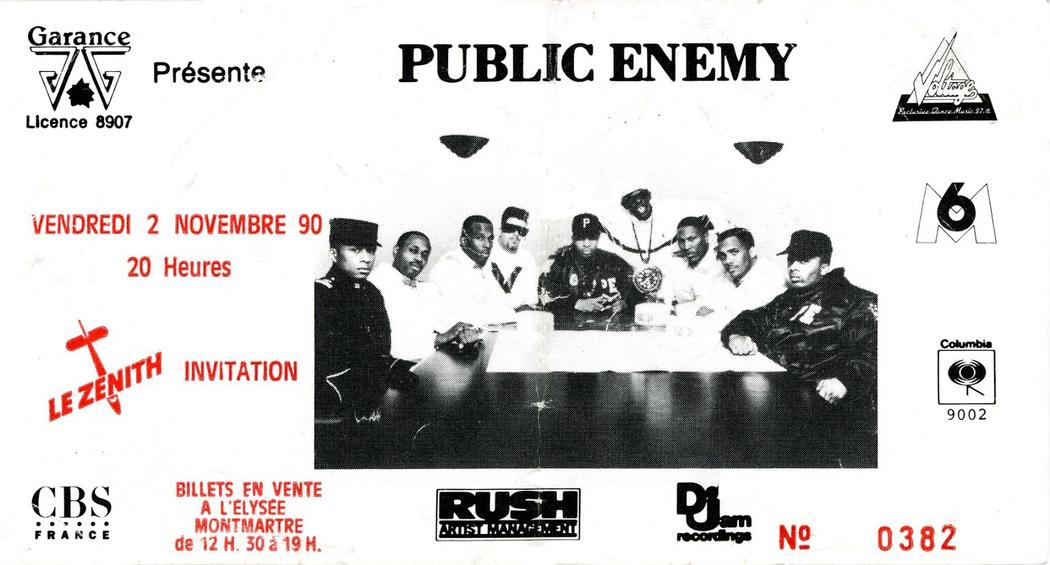

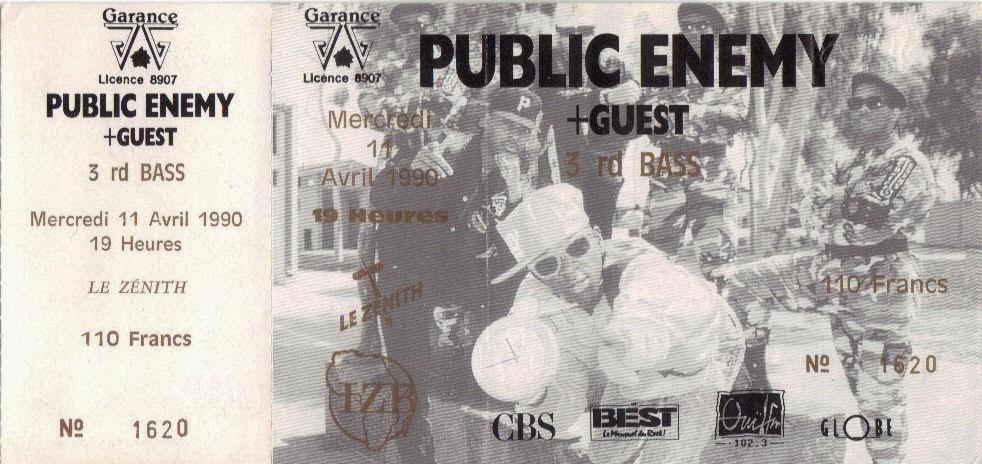

Novembre 1990. Grâce aux actions conjuguées de calendriers de tournée providentiels et de quelques cousins plus âgés, j’ai pu, en quelques mois, voir sur scène mes deux groupes préférés (Faith No More et Jane’s Addiction), et je m’apprête désormais à aller voir le troisième : après un premier concert ultra-polémique en avril, Public Enemy est de retour au Zénith de Paris, et cette fois-ci, j’ai un billet (payé plein pot, 140 Francs), une bonne âme pour m’accompagner (Fouad, le grand frère d’un camarade de classe) et une intarissable soif de vengeance (j’ai 14 ans et je vis dans un bled de l’est de la France). À cette époque-là, le simple fait de venir à Paris est déjà une aventure : la ville est dégueulasse, les gens ont des tronches de poumons vidés de leur oxygène et le métro me fait complètement flipper. Mais rayon danger, ce concert de Public Enemy promet le niveau supérieur, le vrai frisson, le combat pieds et poings liés dans la cage aux hyènes, l’aller-simple vers la planète des morts.

Durant le premier trimestre 1990, le délire médiatique autour du groupe a été total. Accusé de racisme, d’antisémitisme, d’incitation à la haine et de fascisme, Public Enemy est au centre des préoccupations dans la presse, mais aussi à la télé et à la radio, où les débats se multiplient, toujours plus passionnés, toujours plus outrés, toujours plus délirants. Pour tous les spécialistes convoqués à la barre, le posse de Long Island n’a qu’un objectif, clair et précis : tuer les blancs, un par un.

Mais à ce concert de novembre, on ne déplorera aucun meurtre – tout comme à celui d’avril au même endroit. Pas même une baston, même si dehors, des cordons de CRS sont en place et qu’aux premiers rangs, l’ambiance est électrique. Tout juste déplorera-t-on un choix de premières parties assez hasardeux (Lionel D., Intelligent Hoodlum et… les Tambours du Bronx !) Pour le reste, il y a Public Enemy, groupe supermassif et superlatif (plus fort, plus fou, plus puissant, plus dangereux que tous les autres), qui égrène un par un les morceaux de son dernier album, le très à-propos Fear Of A Black Planet, dans toute leur invraisemblable complexité. Et si sur scène, l’ambiance est plus que jamais à la guerre, au mouvement, à l’opposition, dans la salle, c’est déjà l’armistice : le public est trop occupé à retourner le Zénith pour se soucier d’une quelconque guerre civile.

Beaucoup diront par la suite de ce concert qu’il a définitivement enterré la polémique Public Enemy en France. Certains diront que qu’il a enterré Public Enemy tout court. Force est de reconnaître qu’avec le recul, les deux avis se tiennent. Une page était tournée, et plus rien ne serait vraiment pareil dans les mois à venir. De la même manière que la fin des années 80 avait vu le paysage musical changer à une vitesse effarante (mutation radicale des groupes à guitares, explosion de la house et du rap en Europe), le début des années 90 allait remettre en question toutes les utopies naissantes.

J’ai été passer un moment avec SEAR (fondateur du fanzine Get Busy, figure incontournable du rap français, légende vivante) et notre contributeur Didier Lestrade (co-fondateur d’Act-Up, figure incontournable du journalisme musical et de la lutte contre le sida, légende vivante) pour revenir sur cette période particulière, des premiers concerts de Public Enemy en Europe aux désillusions des années 90, en passant bien évidemment par les polémiques et l’hystérie médiatique qui ont entouré la venue du groupe à Paris en 1990.

1987/1988 : PUBLIC ENEMY DÉBARQUE EN EUROPE

SEAR : Mon premier concert de Public Enemy, c’était en 1987, à la Mutualité. À l’époque, je trainais avec le collectif IZB, qui a organisé quelques-uns des premiers concerts de rap à Paris. On tractait, on collait des affiches. On connaissait déjà leur premier album, Yo! Bum Rush The Show, qu’on adorait. Public Enemy était tout en bas de l’affiche – le headliner, c’était LL Cool J. Il aurait dû y avoir Eric B & Rakim entre les deux, mais il s’étaient fait serrer à la douane en Hollande et ils n’avaient pas pu jouer – ce qui se racontait à l’époque, c’est qu’il s’étaient fait gauler avec des flingues, mais ça n’a jamais été prouvé. Et si les polémiques et le délire médiatique ont principalement été concentrés sur les deux concerts de 1990 au Zénith, je peux te garantir que le concert vraiment chaud, vraiment tendu de Public Enemy en France, c’était celui-là. C’était la grande époque de la dépouille, tout le monde était venu en convoi, il y avait un truc électrique, palpable, ça sentait la baston à tout-va ! Et ce soir-là, Public Enemy a volé le show. Il faut se souvenir qu’à l’époque, c’était les petits nouveaux de chez Def Jam, le premier album venait tout juste de sortir, personne ne les attendait vraiment – et ça a été fabuleux. À côté, LL Cool J faisait vraiment pâle figure.

Videos by VICE

Rushes inédits du concert de la Mutualité en 1987. Le public, l’ambiance et la quasi-intégralité du show de Public Enemy.

Mais le choc, le vrai, ça a été à la sortie de Rebel Without A Cause, le maxi qui a précédé le deuxième album, It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back. Là, on a vraiment compris qu’on tenait un truc de malade. Avec mon meilleur pote, Reso, on avait chopé le maxi à la Fnac Montparnasse et on avait été chez lui l’écouter. On a dû le jouer -sans te mentir- 50 fois de suite. Sur la face A tu avais « Rebel Without A Cause » et sur la face B « Bring The Noise ». C’était un truc de malade. De malade ! On savait que le rap était un truc fort, on le vivait tous les jours, mais avec ce disque, on a eu la certitude qu’on était en train d’écouter la musique la plus vitale de l’époque. Et puis l’imagerie fonctionnait à fond, du logo, qui était parfait, à tout le décorum autour, avec les S1W [Security Of The 1st World, la fameuse garde rapprochée du groupe], l’esthétique paramilitaire…

Didier Lestrade : En 1988, je suis parti à Londres, en voyage de presse pour Libération, voir Public Enemy à l’Hammersmith Odeon. Sur la scène, derrière le groupe, il y avait tout une rangée d’hommes noirs armés de fausses UZI, les S1W. L’effet était saisissant. Le public était à 40 % blanc mais Public Enemy s’adressait directement aux noirs. Le message était clair : « si vous avez du mal à comprendre ça, alors vous ne comprenez pas ce que veut dire être noir dans une société blanche ». J’ai quitté le concert en regardant le public qui se dirigeait vers le Tube. Il y avait une ambiance lourde d’émeute larvée. Ce concert m’a fait peur.

Et c’était le but.

Comme son nom l’indiquait, Public Enemy était là pour relayer le message presque oublié de Malcom X. Le Hip Hop de l’époque avait besoin d’une nouvelle avant-garde politique à un moment où la musique moderne ne parlait que d’amour fraternel. La division était immense entre la House du Second Summer of Love et l’insatisfaction du rap qui, pourtant, depuis 1987, connaissait un nouvel âge d’or : RUN DMC était en haut des charts, De La Soul réinventait le genre, le Hip Hop fusionnait déjà avec la House.

« I’ll House You » des Jungle Brothers, LE tube hip-house de 1988.

Mais en 1990, les choses changent : on est soit pour le rap, soit pour la House. L’affrontement politique est réel. D’un côté, un optimisme noir qui se manifeste à travers une impressionnante liste de tubes avec un contenu lyrique puissant et évangélique comme « Promised Land » de Joe Smooth, « Someday » de CeCe Rogers, « Open Your Eyes » de Marshall Jefferson. Même la pop anglaise est dominée par l’espoir, cela se vérifie tous les jours avec l’idée que le présent est déjà vainqueur : « The Only Way Is Up » de Yazz a symbolisé dès 1988 l’espoir d’une révolution musicale qui tiendrait les promesses des années 60 et 70. L’idée était de préparer l’an 2000 pour une nouvelle ère sur la planète. Mais Public Enemy est là pour rappeler que rien n’a foncièrement changé et que la House n’est peut-être qu’un rêve. Et le temps leur donnera raison.

L’autre fossé qui sépare le rap et Public Enemy du reste, c’est le séparatisme sexuel. Je me rappelle très bien les discussions d’alors. La House était inclusive, rassemblant noirs et blancs, « jews and gentile » (Fingers Inc), alors que Public Enemy crie « It Takes A Nation To Hold Us Back ». La House dit que nous sommes tous égaux, le rap parle de suprématie noire. La House est pacifiste, le rap est dans la confrontation. Les gens reprochent au rap d’être homophobe tandis que la House est le fond sonore des gays. Ces derniers posent un ultimatum de classe : tant que le rap ne prendra pas en considération le statut minoritaire LGBT, il n’y aura pas de jonction transversale. Le Hip hop répond que les gays sont déjà une minorité privilégiée, malgré le sida qui entre dans ses années les plus noires. Le discours est impossible et il le restera. Il faudra attendre l’arrivée de Franck Ocean, bien des années plus tard, pour voir enfin un échange.

1989 : LES PREMIÈRES POLÉMIQUES

SEAR : Un truc important, c’est qu’à travers Public Enemy, c’est le discours de Louis Farrakhan, le leader de la Nation Of Islam, qui s’exporte – on connaissait déjà un peu le personnage mais c’est Public Enemy qui l’a vraiment mis au coeur du débat. Et entre leur lien avec Farrakhan [qui est acusé de racisme, antisémitisme, homophobie et est surnommé par certains journalistes américains le « Hitler Noir »] et le scandale qui éclate en 1989 autour des propos antisémites de Professor Griff [la voix politique du groupe, qui déclare dans le Washington Post que « les Juifs sont responsables de la majorité des maux de la planète »], Public Enemy acquiert très vite cette image de groupe sulfureux et infréquentable auprès des médias. Qui ne comprenaient rien du tout à ce qui était en train de se passer ! Même la presse musicale était larguée. En France, tout le monde était à coté de la plaque. Rock & Folk ramenaient systématiquement tout au rock : LL Cool J c’était le Elvis Presley du rap, Public Enemy c’était les Clash – que des conneries comme ça. Quant à Best, ils essayaient de prendre le train en marche.

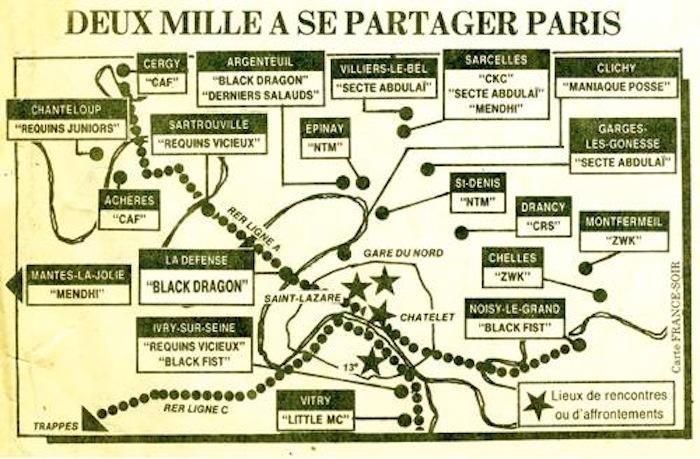

La fameuse carte des bandes de France Soir.

Leur grand truc à tous, c’était de redécouvrir le rap tous les 3-4 ans. En 83, ils se mettent à délirer dessus, « oh, c’est quoi ce truc ? C’est rigolo, c’est sympa ! ». En 86, ils se prennent de passion pour le tag. Et en 88, c’est de nouveau la folie. Mais ils ne se rendaient absolument pas compte que c’était les mêmes personnes à chaque fois ! C’est à ce moment-là qu’on a aussi eu les premiers reportages sur les Zulus en France. France Soir avait fait une carte des bandes de Paris et dedans tu avais NTM et les Little MC ! [Rires] C’était du grand n’importe quoi.

La presse française n’a jamais su quoi faire de la musique noire, de toute façon. On parle de gens qui considèreront toujours que les Rolling Stones sont supérieurs à James Brown, donc à partir de là on pouvait pas vraiment s’entendre – c’est d’ailleurs en réaction à ça qu’on a fondé Get Busy. Et Public Enemy était au centre de tout ça, ils ont incarné l’apogée de tout ce bordel médiatique.

1990 : AU COEUR DE L’HYSTÉRIE MÉDIATIQUE

Sujet sur Public Enemy au journal télévisé d’Antenne 2, au lendemain de leur concert du 11 avril au Zénith.

Didier Lestrade : En 1990, dans les jours qui précèdent le premier concert du Zénith, le journal télévisé ouvre son reportage sur les mêmes sujets : la rumeur antisémite, la violence. Cela ressemble aux critiques qu’affronte au même moment Spike Lee avec Mo’Better Blues. Les médias attaquent de front une nouvelle parole afro-américaine et ça commence à se voir.

SEAR : Ces deux concerts de 1990 au Zénith, ça a été le sommet de l’hystérie médiatique autour de Public Enemy. Il y avait des débats en permanence à la radio, à la télé, les rumeurs circulaient comme quoi le concert allait être interdit aux blancs, ce genre de choses. On était dans le délire total. Le summum de la connerie, ça a été Guillaume Durand sur la 5. Le mec était en duplex depuis le Zénith en mode « reporter de guerre » et faisait un compte-rendu toutes les 10 minutes au journal télévisé, pour savoir ce qu’il se passait, si un blanc s’était fait tuer, si un pigeon s’était fait écraser par une voiture noire. [Rires] C’était limite ça, franchement. Mais c’était la folie, il y avait des cordons de CRS devant le Zénith et même des types sur les toits de la salle pour pouvoir tout surveiller !

Comme je connaissais les organisateurs, j’avais accès aux backstages et j’ai pu les rencontrer. Je me suis aussi occupé d’eux, je les ai trimballé sur les Champs Elysées, j’ai emmené Flavor Flav faire du shopping… Il m’a même payé un chesse au McDo des Champs ! [Rires] Au début, il voulait aller aux puces ! Tu t’imagines aux puces avec Public Enemy, en 1990 ? [Rires] Ça aurait été un bordel pas possible.

RÉCUPERATION ET DÉSILLUSIONS

SEAR : Pour moi, Public Enemy c’est vraiment les trois premiers albums, après ça a clairement décliné. Déjà, les disques étaient moins bons, mais surtout le rap était en train de changer. C’était les débuts de Mobb Deep, du Wu Tang, c’était déjà une nouvelle ère. Et puis Public Enemy sont partis dans un truc de recherche sonore qui est devenu par moments presque expérimental. Il n’y avait plus l’énergie du début. Aujourd’hui, tu réalises qu’il y a des trucs old-school qui ont mieux vieilli que Public Enemy. Eric B & Rakim, par exemple c’est intemporel, ça ne prend pas une ride. Alors que Public Enemy il y a 20 samples à la seconde, c’est très dense et pas si évident à la réécoute. Avec le recul, mon album préféré, c’est le premier, Yo! Bum Rush The Show. Direct, minimaliste, grosse énergie. « You’re Gonna Get Yours », c’est un de mes titres préférés de tous les temps.

Public Enemy a été un groupe essentiel. Quand ils sont arrivés, on était déjà à fond dans le rap, mais c’est comme s’ils avaient prouvé un truc, de manière définitive. Avec Public Enemy, plus personne ne pouvait nier que le Hip Hop était le mouvement musical et culturel le plus important depuis le rock & roll. Ils ont incarné et symbolisé ça. Il y a eu peu de groupes qui ont eu un impact aussi fort. Ultramgnetic MC’s, NWA. A Tribe Called Quest, également. D’ailleurs, les jeunes écoutent aujourd’hui plus volontiers A Tribe Called Quest que Public Enemy. Mais c’est normal, chez Public Enemy, les BPM sont ultra-rapides, tu as les sirènes qui hurlent, c’est un bordel pas possible. Quand t’écoutes ça, t’as l’impression d’être dans une scierie [Rires] Du coup, j’ai pas envie d’emmerder les gamins avec ça, parce que je pense qu’il faut l’avoir vécu pour comprendre. De la même manière, je ne retournerais pas voir Public Enemy sur scène aujourd’hui. Je les ai vus à leur apogée, quel intérêt j’aurais à les revoir en 2016 ? Pour tout dire, j’ai vu un concert d’eux en vidéo filmé à Chicago, il y a quelques années, et j’ai trouvé ça à chier. C’était d’une tristesse… La page est tournée depuis longtemps.

La version intégrale du clip de « Fight The Power » (1989)

Didier Lestrade : Public Enemy nous rappelle à quel point la culture noire américaine a grandi depuis 25 ans. Grâce à Internet, le mouvement des droits civiques s’est diffusé comme jamais dans la culture populaire à travers des films, des documentaires, des livres. En 1990, par exemple, le narratif français sur Malcom X se limitait aux polémiques entourant Louis Farrakhan, dont les médias parlaient uniquement sous l’angle de ses déclarations anti-sionistes. Le récent décès de Muhammad Ali a montré à quel point sa place a été déterminante dans l’émergence d’un islam noir américain. Ses déclarations sur les blancs étaient exactement ce que disait Public Enemy, qui disait exactement la même chose que Malcom X. La persévérance politique d’Angela Davis est un autre exemple du discours noir militant qui fait écho au racisme qui grandit dans l’Europe et les violences policières de « Black Lives Matter ».

Pour les blancs de 1990, l’agressivité révolutionnaire de Public Enemy était tout simplement trop en avance sur son temps alors qu’elle était exactement synchronisée sur les noirs. Le fait de montrer des UZI sur scène n’était qu’un rappel de ce que faisaient les Black Panthers dans les années 70 et Public Enemy tenait à renouveler ce symbole visuel, exactement comme le poing levé des champions olympiques de Mexico en 1968. Il suffit de regarder le fantastique docu sur Nina Simone pour comprendre à quel point cet engagement pour les droits civiques a été libérateur mais aussi un risque certain d’être écarté des médias blancs pour finir black listé dans le show business.

Public Enemy était en avance et cela allait à l’encontre des espoirs Peace & Love de la House de l’époque. Ce schisme a finalement duré encore quelques années jusqu’à ce que l’on comprenne que la House n’avait pas révolutionné le monde. Au contraire, elle a facilité la récupération de cet espoir par les majors du disque et donc les corporations qui gouvernent le monde aujourd’hui. Nous avons passé le denier quart de siècle à danser mais le monde appartient désormais à 1 % de riches.

Fight the power ?

C’est ce qu’il fallait faire.