“Star Wars, c’est de la science-fiction parce que ça se passe dans l’espace, dans le futur et parce qu’il y a des vaisseaux spatiaux”. Voilà le raisonnement un peu expéditif que produisent tous les fâcheux qui ont placé Apollo 13 de Ron Howard, Gravity d’Alfonso Cuarón et la saga Star Wars sur une seule et même étagère au coeur de leur salon – une étagère estampillée “SF” à l’aide d’une petite étiquette. Pourtant, ces films n’ont pas grand-chose à voir avec le genre.

L’immense majorité des récits de science-fiction, qu’ils soient littéraires, cinématographiques ou vidéoludiques, prennent place dans un futur plus ou moins proche. Ce qui n’est absolument pas le cas de Star Wars, comme le film nous l’annonce le plus clairement du monde dans son carton d’ouverture, juste après le logo de Lucasfilm.

Videos by VICE

Entrer dans l’univers de Star Wars, c’est visiter une époque reculée où le merveilleux intervenait encore dans le monde.

Le carton d’ouverture de Star Wars, une des rares choses auxquelles George Lucas n’a pas touché dans ses diverses Editions Spéciales.

À l’exception notable du post-apo, les mondes futuristes que nous découvrons dans les œuvres de SF sont le plus souvent des mondes ultra-technologiques, où l’on croise robots et voitures volantes à tous les coins de rue. Avec ses droïdes et ses vaisseaux capables de vous emmener en un rien de temps d’un bout à l’autre de la galaxie, Star Wars répond certes, au premier abord à l’une des caractéristiques les plus évidentes de la science-fiction. Il faut pourtant creuser un peu plus loin.

*

Dans une lettre écrite le 4 mars 1949 et publiée un an après sa mort dans l’autobiographie Grumbles from the Grave, Robert A. Heinlein (1907-1988) apporte sa définition de la SF et propose un terme qui lui semble plus adéquat, la fiction spéculative : “La fiction spéculative diffère de la fiction fantaisiste car elle exclut tout matériau qui viendrait contredire les faits scientifiques – ou les lois de la nature, appelez cela comme vous voulez. [Dans la fiction spéculative], tout doit sembler en accord avec le monde tel que nous le connaissons.”

“Star Wars se contrefiche de la science. Ça se passe dans une autre galaxie avec d’autres règles. Je ne voulais pas que le film montre des choses susceptibles de se dérouler dans notre réalité.”

Ce souci d’une certaine forme de réalisme a donné naissance dans la seconde moitié du 20e siècle à un courant important de la SF : la hard science. Un pied dans l’imaginaire, un autre dans la prospective, celle-ci se veut absolument irréprochable à la fois sur les plans physique et technique. Une approche qui n’a guère les faveurs de Lucas. Dans une interview publiée dans le magazine American Film un mois avant la sortie en salles du premier volet (et reproduite intégralement ici), celui-ci raconte : “Quand j’étais gamin, je lisais beaucoup de SF, mais pas vraiment les romans techniques à la Isaac Asimov. J’étais plus intéressé par l’approche fantastique, irréelle d’un Harry Harrison. C’est avec ça que j’ai grandi“. Il cite également Le Cycle de Mars d’Edgar Rice Burroughs ou le comic strip Flash Gordon d’Alex Raymond, “le genre de choses qu’on lisait avant que le mot science prenne le dessus sur le mot fiction et que tout devienne si sérieux“. Naturellement, son film a hérité de ce manque d’affinité initial avec la science-fiction moderne : “Star Wars se contrefiche de la science. Ça se passe dans une autre galaxie avec d’autres règles. Je ne voulais pas que le film montre des choses susceptibles de se dérouler dans notre réalité”.

Lucas voulait à ce point nous décrire un univers alternatif, fantaisiste, qu’il n’a pas hésité à dégainer une base sidérale de 140 kilomètres de diamètre dont le coût a récemment été estimé à 600 milliards de milliards d’euros. Jamais il ne s’abaisse à nous expliquer comment fonctionne la vitesse lumière ou les sabres laser. D’ailleurs, les esprits les plus scientifiques auront dû attendre patiemment l’apparition de l’Univers Étendu pour qu’on leur cause des cristaux Kyber et, 40 ans après Un nouvel espoir, le spin-off à venir sur le jeune Han Solo envisage tout juste de nous révéler par quel miracle ce “tas de ferraille” de Faucon Millenium a pu réussir le run de Kessel en moins de 12 parsecs. On notera toutefois le petit effort fait sur les TIE Fighters impériaux, dont le nom nous apprend que leur système de propulsion repose sur deux moteurs ioniques jumeaux.

Le réalisme des véhicules de la première trilogie Star Wars n’est pas à mettre au crédit de Lucas, mais plutôt des designers Ralph McQuarrie, Colin Cantell et Joe Johnston, ainsi qu’aux techniciens d’ILM sous les ordres de John Dykstra. Pour le coup, une vraie bande de nerds tous fondus de hard science. Seul maître à bord du vaisseau Star Wars sur les Episodes I, II et III, tonton George, lui, va continuer à se balancer royalement du “scientifiquement correct”. Les vaisseaux spatiaux font plus de boucan que jamais dans le vide intersidéral, la gynécologie n’existe visiblement pas et C-3PO, cette merveille d’ingénierie capable de maîtriser plus de 6 millions de formes de communication, se révèle être l’œuvre d’un garçon esclave de 9 ans qui a récupéré des pièces dans la ferraillerie du coin. Parallèlement, la vague tentative de rationalisation de la Force à base de taux de midi-chloriens est restée dans tous les esprits comme une des pires idées de toute la saga … voire de l’histoire du cinéma.

*

En s’efforçant de proposer une image tangible de l’avenir de l’humanité, bon nombre d’auteurs de science-fiction parlent en réalité du présent. Les visions dystopiques auxquelles ils donnent forme sont bien souvent des moyens d’alerter leurs contemporains sur les dérives scientifiques ou sociales qui ont lieu sous leurs yeux, et dont ils imaginent les répercussions dramatiques à plus ou moins long terme. Un exemple parmi des milliers d’autres : Demolition Man de Marco Brambilla (1993), sous ses airs de film d’action bourrin, dissimule une charge féroce et assez jouissive contre le politiquement correct, alors en plein essor aux USA, et tout particulièrement en Californie. Vu son succès aussi immédiat que planétaire, il ne fait aucun doute que Star Wars (le titre original du premier volet, rebaptisé trois ans plus tard Episode IV : Un nouvel espoir) a su parler au public des années 70. Mais avait-il pour autant quelque chose à dire sur son époque ? Pas vraiment, j’en ai bien peur.

Dans le film, l’omniprésence de robots et des véhicules ultra sophistiqués ne donne lieu à aucune réflexion critique sur les dangers du tout-technologique, de l’intelligence artificielle ou des droïdes connectés. Bien sûr, entre les mains de l’Empire, naissent l’Étoile Noire ou la sphère de torture qui fait passer un sale quart d’heure à la Princesse Leia – mais les Gentils se servent eux aussi allègrement de la technologie sans compter que les sabres laser des Jedi, le Faucon Millenium de Han Solo ou les X-Wings de l’Alliance Rebelle sont clairement pensés pour mettre des étoiles dans les yeux des gamins du monde entier. Si la prélogie des années 2000 se veut assez ouvertement politique (“ainsi s’éteint la démocratie, sous un tonnerre d’applaudissements”), force est de constater que les premiers films continuent encore, 40 ans après, de résister à toute forme de lecture idéologique.

George Lucas n’hésitera pas à pousser une gueulante en 1983 quand les médias US auront l’idée de baptiser “Star Wars” le projet de défense anti-missiles du président Ronald Reagan.

Tout le monde ou presque a remarqué que l’Empire Galactique avait de méchants airs de régime nazi, mais les analogies avec la Seconde Guerre Mondiale trouvent très vite leurs limites. La lutte entre les forces impériales et rebelles n’est pas non plus une métaphore de la guerre du Vietnam (bon sauf peut-être quand les Ewoks mettent la pâtée aux Stormtroopers surarmés sur la lune forestière Endor à la fin du Retour du Jedi) ni de l’affrontement entre les blocs américain et soviétique. À ce titre, George Lucas n’hésitera pas à pousser une gueulante en 1983 quand les médias US auront l’idée de baptiser “Star Wars” le projet de défense anti-missiles IDS du président Ronald Reagan.

*

En résumé, la première trilogie Star Wars ne propose aucun discours critique. Elle n’a aucune vocation spéculative. Ce n’est pas de la hard science ni de l’anticipation. C’est encore moins du steampunk, du cyberpunk ou du post-apo.

Si Star Wars n’est pas de science-fiction, alors qu’est-ce que c’est ? « Voyons, c’est du space opera ! » diront certains. « Mais non, c’est de la space fantasy ! » rétorqueront d’autres. « Qui sont tous deux des sous-genres de la science-fiction ! » ajouteront-ils en chœur, oubliant au passage la ligne tracée par Heinlein (et validée par Lucas) entre SF et fantasy.

Pour sortir de ces querelles de clochers, le mieux est encore d’écouter ce qu’en dit le principal intéressé. Toujours interviewé par American Film, George Lucas explique ce qui l’a motivé à se lancer dans le projet Star Wars : « je n’avais pas envie de faire un film en colère, avec un fort caractère social. Il y a des choses qui sont plus importantes pour moi : les rêves, les rêveries, la croyance que la vie a mieux à offrir que les vicissitudes du quotidien. J’ai l’impression qu’on a perdu cette habitude de s’assoir et de s’émerveiller devant des paysages exotiques et des créatures fabuleuses. Une génération entière est en train de grandir sans contes de fées. Plus personne n’en lit, alors que c’est la plus belle chose du monde. Donc, ce que je voulais faire avec Star Wars, c’est un conte de fées, un mythe. »

Les histoires qu’on se raconte au coin du feu sont en fait des variations autour d’un même récit fondamental. Un récit répété inlassablement à toutes les époques et sur tous les continents.

Si vous êtes toujours sceptiques, on va tenter une petite expérience. Mettons un instant de côté l’espace. Oublions les vaisseaux qui font piou-piou, les droïdes et tout le décorum SF. De quoi parle vraiment le premier Star Wars ? Quel est le cœur du récit ? Il s’agit de l’histoire d’un jeune fermier sans expérience qui se retrouve brusquement appelé par le destin. Avec l’aide d’un brigand et d’un vieux magicien, il va s’engager dans un dangereux périple dont dépend l’avenir du monde. Sa première épreuve consistera à aller sauver une belle princesse, retenue captive dans une forteresse par un méchant chevalier noir. Franchement, présenté ainsi, ça ne vous replonge pas tout de suite dans de vieux souvenirs d’enfance ? Et le carton « il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine… », ne vous rappelle-t-il pas le fameux « il était une fois » des contes merveilleux ? Eh oui, même simplicité enfantine et, surtout, même fonction. Dans les deux cas, nous avons affaire à une formule sacrée qui scelle un pacte entre l’auteur et son audience. Celle-ci est invitée à mettre en route sa suspension volontaire d’incrédulité. En échange, le storyteller s’engage à lui offrir un récit à la fois enchanteur et chargé de sens.

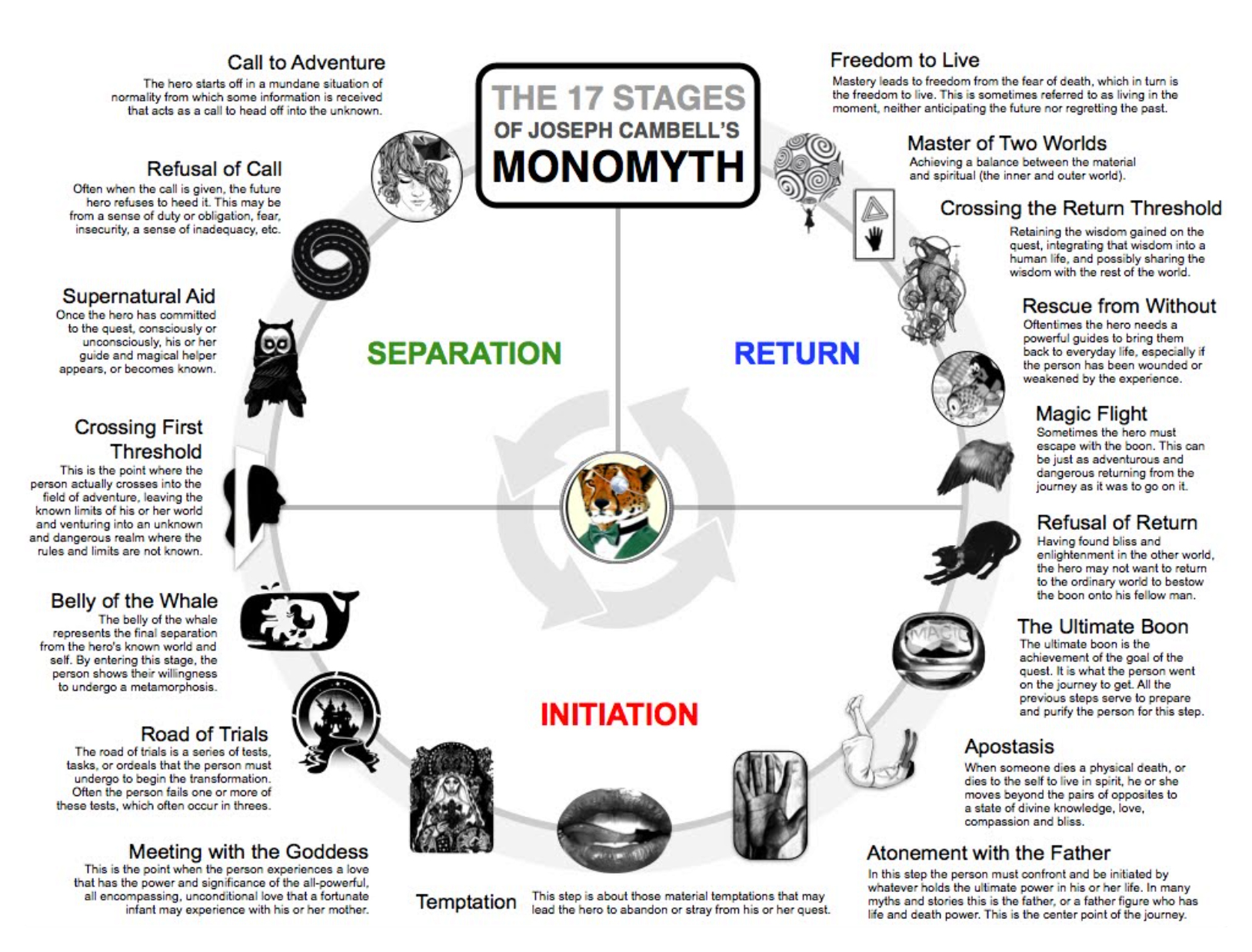

L’intérêt de Lucas pour les récits merveilleux est né dans les années 60, quand il était étudiant en anthropologie, sciences sociales et religion comparée. C’est à ce moment qu’il découvre les travaux du folkloriste russe Vladimir Propp (1895-1970) et du mythologue américain Joseph Campbell (1904-1987), qui le marquent profondément. Dans Morphologie du conte (1928) et Le héros aux 1001 visages (1948), les deux exégètes soutiennent l’idée que les histoires qu’on se raconte au coin du feu sont en fait des variations autour d’un même récit fondamental. Un récit répété inlassablement à toutes les époques et sur tous les continents car il est, pour reprendre les mots de Yves Lavandier dans La Dramaturgie, « aussi vital à notre psychisme que l’oxygène à notre organisme ». Selon Campbell, ce “monomythe” se compose de 17 étapes. Propp, lui, identifie pas moins de 31 “fonctions” récurrentes que les conteurs russes peuvent manipuler à leur guise pour renouveler leur inspiration. Déterminé à offrir aux jeunes américains le mythe moderne qui leur manque cruellement, Lucas va faire de leurs essais ses livres de chevet (avec aussi probablement Le Seigneur des anneaux, vu le nombre impressionnant d’emprunts au chef-d’œuvre de Tolkien) pendant la longue et laborieuse écriture de Star Wars. Fort logiquement, les deux ouvrages seront de nouveau sollicités au moment de tracer les grandes lignes des deux suites.

Du fermier naïf vivant loin de tout d’Un nouvel espoir au puissant Jedi sauveur de la galaxie du Retour du Jedi, Luke Skywalker suit bien consciencieusement le chemin du héros tel qu’il a été défriché par Propp et Campbell. En plus de reprendre la structure mythologique et les principaux archétypes des récits merveilleux du passé (le donateur, l’auxiliaire, la princesse en détresse, le labyrinthe, la forêt magique, la caverne profonde, etc), Lucas n’hésite pas à citer explicitement les plus connus d’entre eux. Ainsi, Luke est élevé loin de son vrai foyer et maintenu dans l’ignorance de ses origines comme les héros antiques Oedipe et Persée. Une fois sa quête entamée, il hérite de l’arme de son défunt père à l’instar d’Arthur ou de Siegfried. Sa gémellité avec Leia rappelle, au choix, Apollon et Artémis, Castor et Pollux, Romulus et Rémus ou encore Freyr et Freya. Au début de L’Empire contre-attaque, il fait subir au Wampa le même sort que Beowulf au monstre Grendel dans le poème épique du même nom. Les guides spirituels Obi-Wan Kenobi et Yoda évoquent irrésistiblement la figure de Merlin, le premier par son apparence physique, le second par son lieu de retraite. Han Solo est transformé en statue comme les victimes de la Gorgone Méduse. Pour le libérer, Leia doit pénétrer incognito dans le Palais souterrain de Jabba le Hutt, telle Orphée dans les Enfers. On pourrait continuer comme ça pendant des heures.

Bref, Star Wars est fondamentalement, structurellement, un conte de fées. Sa singularité par rapport aux milliers d’autres qui l’ont précédé est de se dérouler non pas dans une version mythifiée de notre monde, mais au beau milieu de l’espace. Pour George Lucas, cette idée assez géniale est avant tout affaire de bon sens : “l’une des caractéristiques des contes est de se dérouler dans des contrées lointaines et étranges. Mais tout cela a depuis longtemps disparu de notre planète. Il n’y a plus d’Est mystérieux ou d’îles au trésor propices à l’aventure. En revanche, un monde vaste et inconnu nous attend dans l’espace. On commence tout juste à l’explorer, mais on peut déjà se dire allez, partons à un milliard de kilomètres d’ici ! Voyons voir ce qu’on va découvrir, sur quelle planète on va atterrir”.

Par la suite, Lucas tentera plusieurs fois de reproduire cette formule miracle, et s’y cassera méchamment les dents.

Il n’est pas impossible qu’on tienne là l’une des clefs essentielles du succès hors normes de Star Wars. En transposant dans un univers galactique et high tech l’histoire immémoriale de la transformation d’un jeune homme en adulte, et en rajoutant par-dessus tout un réseau d’influences parfaitement digérées allant du western au film de samouraï, le cinéaste est parvenu à créer une espèce de bouillon de culture à la fois complètement dépaysant et étrangement familier. Pas étonnant que le public soit devenu complètement maboul.

Par la suite, Lucas tentera plusieurs fois de reproduire cette formule miracle … et s’y cassera méchamment les dents, que ce soit avec Willow (qui raconte peu ou prou la même histoire que Star Wars mais sans les oripeaux de science-fiction) ou la prélogie. En revanche, quelques semaines avant la sortie de La menace fantôme, une oeuvre va provoquer contre toute attente le même choc esthétique que Star Wars en son temps. Une oeuvre qui, sous couvert de SF cyberpunk, s’abreuve elle aussi au fameux récit de Joseph Campbell, et opère la même fusion quasi alchimique entre Orient et Occident, entre l’ancien et le nouveau.