Gang des Savage Skulls. Bronx, New York City, NY. 20 Juillet 1972. Photos © Jean-Pierre Laffont, 2015.

Le photojournaliste français Jean-Pierre Laffont a passé 30 années de sa vie à arpenter les États-Unis à la recherche du rêve américain. Quand il débarque là-bas en 1965, le pays est en pleine mutation. Laffont fait ses armes en photographiant les laissés-pour-compte des rues de New York, avant de documenter les mouvements insurrectionnels qui agitent le pays à la fin des années 1960 et au début des années 1970 – déségrégation, manifestations contre la guerre du Vietnam, mouvement de libération des femmes, entre autres. Lorsque les assassinats de Robert Kennedy et Martin Luther King sont venus mettre fin au « rêve américain », il s’intéresse à l’Amérique rurale et ce qu’elle a de plus sombre en reportant la crise des fermiers, en infiltrant le camp d’entraînement de l’armée du Ku Klux Klan et en rendant visite au Parti Nazi Américain en Virginie.

J’ai rencontré Jean-Pierre à la Maison Européenne de la Photographie (MEP), où il expose en ce moment « Tumultueuse Amérique », fondé sur ses reportages aux États-Unis depuis 1965 et son livre Le Paradis d’un Photographe. Nous nous sommes installés dans la cafétéria, où il m’a parlé de ses débuts, de ses moments de bonheur et de tristesse – et de ses regrets.

Jean-Pierre Laffont devant le bas de Manhattan. New York City, NY, été 1965.

VICE : Vous êtes parti vous installer aux États-Unis en 1965, avec vos deux appareils photo. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous y rendre ?

Jean-Pierre Laffont : C’est une page un peu douloureuse et personnelle, donc je vais être bref. Je suis pied-noir, et j’avais fait la guerre d’Algérie. Quand je suis rentré en 1962, j’étais très mal à l’aise à Paris. J’avais un portfolio puisque j’avais suivi une formation dans une école de photo à Vevey et j’avais décroché un poste d’assistant à Paris avec des photographes portraitistes de renommée comme Sam Levin. Cela ne m’intéressait pas du tout, j’avais envie de faire du reportage.

Un ami m’a dit qu’il partait aux États-Unis, travailler pour Europe 1. Son appartement et ses frais de voyages étaient couverts. Il m’a demandé de venir le rejoindre à New York puisque je ne me plaisais pas à Paris : il m’a dit qu’on pourrait monter notre propre agence.

J’ai vendu ma voiture et puisque je n’avais pas beaucoup d’effets personnels, ça a été assez facile de me rendre à New York, même si en fin de compte, je n’ai jamais travaillé avec mon ami ; il était occupé à faire des tas de choses. J’ai commencé à faire du laboratoire pour des photographes à New York puis pour un magazine – c’était en 1966, et c’est à ce moment que j’ai pu obtenir ma carte verte et travailler en toute légalité aux États-Unis.

Videos by VICE

En naviguant à travers l’exposition, j’ai cru comprendre que ça a été assez difficile pour vous au début, en termes d’argent et de logement.

Oui, ce n’est pas facile quand on arrive à New York. Frank Sinatra le dit dans sa chanson célèbre : « Quand on peut survivre à New York, on peut survivre partout. » C’est ce qui m’est arrivé. En été, je donnais des cours de bicyclette aux enfants. Après, j’ai fait des photos de ces gosses en studio. Les parents étaient très contents et une famille en amenait une autre, qui en amenait une autre et ainsi de suite. J’étais submergé par les gens qui voulaient que je photographie leurs gosses dans le parc, ce qui m’amusait beaucoup.

J’ai vite décroché un poste pour le magazine Status ; j’avais seulement un visa journaliste, et tout l’argent que je gagnais était versé à l’avocat qui a fait les démarches nécessaires pour que j’obtienne ma carte verte. Ce n’était pas facile. Il fallait vraiment avoir envie de rester à New York. J’aurais pu prendre un avion et revenir au lieu de photographier tous ces gosses, mais c’est une ville passionnante et je ne voulais pas revenir sur un échec, alors j’ai commencé à photographier ce qui se passait sur les trottoirs.

Carter County, jeune fumant devant une taverne, Americus, Géorgie, novembre 1976.

Au début de l’exposition, vous dites vouloir montrer en quoi les États-Unis sont devenus ce qu’ils sont aujourd’hui. J’ai l’impression que vous êtes intéressés par les laissés-pour-compte – ceux qui n’illustrent pas le rêve américain.

En regardant le début de l’exposition, on peut se demander, « mais pourquoi ne photographie-t-il que les pauvres, les noirs, les ghettos, pas les belles avenues, les belles voitures, les belles femmes, ni les belles vitrines. » En réalité, j’étais attiré par les problèmes de la ville, pas ses succès. La ville tombait en ruines à l’époque : les ordures n’étaient pas ramassées régulièrement – une fois par semaine dans le Bronx et à Brooklyn. Ce type de problème m’intéressait beaucoup. J’ai approché les gangs du Bronx : ils ne voulaient pas que la drogue circule dans leur quartier et touchent les jeunes enfants ; la nuit, ils jetaient du haut de leurs immeubles les vendeurs de drogue qui s’aventuraient sur leur territoire.

Les sujets que j’ai photographiés étaient brutaux et complexes, mais c’était parce que je faisais mes armes en tant que photojournaliste. J’essayais de faire des reportages que je voulais vendre pour illustrer une Amérique trottoir, puisque c’était la seule que je pouvais photographier.

Dans l’expo, il y a ce groupe de « gamins de gang », les Savage Skulls. Vous pouvez nous en dire plus sur eux ?

Ils étaient tous Portoricains et parlaient espagnol entre eux. Beaucoup m’ont avoué n’être jamais allés à Manhattan – ils restaient à Brooklyn à faire leur loi en bas des immeubles. Leurs noms étaient sur tous les murs dans « leur territoire ». Je trouvais ça absolument admirable qu’ils se protègent entre eux. Ils n’avaient rien du tout : aucune fortune, aucun argent, juste un blouson avec écrit « Savage Skulls » dans le dos ; ça leur donnait un sentiment d’appartenance. Ils m’ont beaucoup ému, mais j’ai dû les quitter après trois jours, car ils faisaient tout le temps la même chose : ils se chamaillaient, traînaient dans leur terrain de baseball. C’était trop répétitif pour un photojournaliste. Et puis, il y avait aussi la violence, que je ne voulais pas voir.

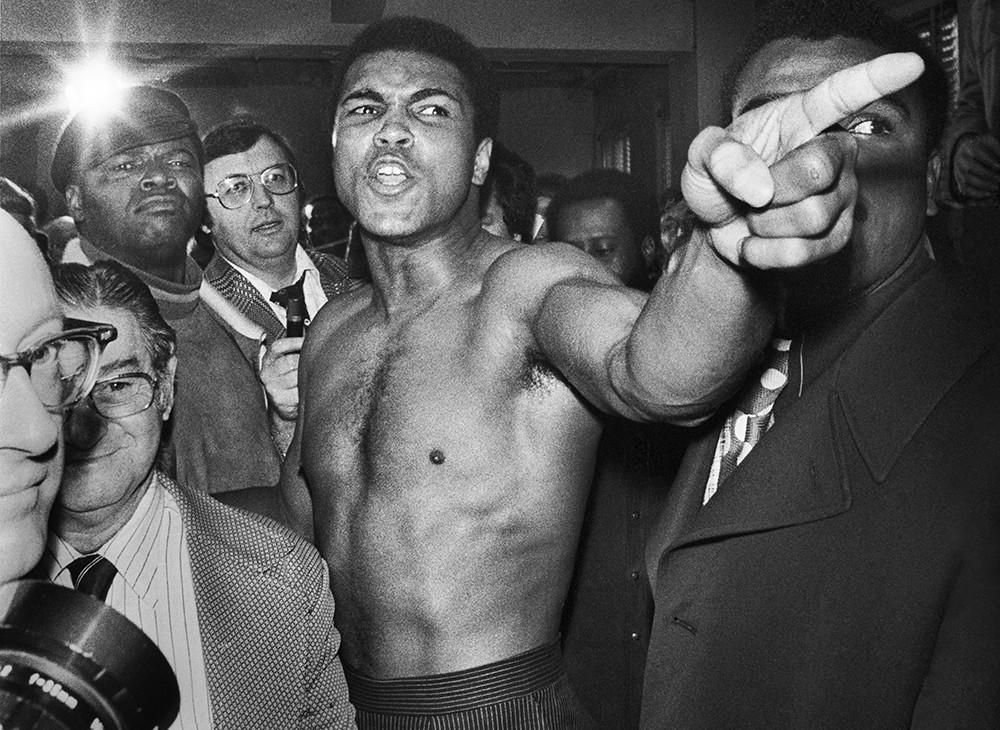

Juste avant le match revanche, où Ali a vaincu Frazier, 23 Janvier 1973, New York City, NY, Madison Square Garden.

Vous avez aussi photographié le dealer Frank Lucas sans savoir qui il était. Vous pouvez m’en dire plus ?

Je l’ai prise en janvier 1971, alors que les gens se pressaient pour assister au « match du siècle » qui opposait Muhammad Ali à Joe Frazier. Nous photographions les gens qui rentraient sur le tapis rouge, et cette extraordinaire faune de Harlem et du New Jersey qui était terriblement bien habillée.En réalité, j’attendais Frank Sinatra – je n’ai pas pu le prendre en photo puisqu’il est rentré par une autre porte.

Nous nous connaissions tous plutôt bien, mais parmi nous il y avait un type que nous n’avions jamais vu qui prenait des photos. C’était un agent des narcotiques qui s’appelait Richie Roberts. Il était en mission et essayait de comprendre pourquoi il y avait eu tellement de morts d’overdose chez les jeunes de Harlem et du New Jersey en l’espace d’un mois. Les hôpitaux disaient qu’ils étaient morts d’overdose d’héroïne pure. On savait que celle que les Marseillais de la French Connection et les Italiens importaient n’était pure qu’à 50 % maximum. Les narcotiques s’intéressaient à cette affaire : ils voulaient savoir qui s’enrichissait suite à l’importation de cette drogue ? Roberts était là pour prendre des photos de gens riches, afin de trouver le responsable de ce trafic.

On a pris conscience que c’était ce soir-là que Richie a découvert Frank Lucas, qui importait la drogue depuis la Birmanie, en la cachant dans des cercueils des G.I. américains.

Au final, il a suivi un homme avec un manteau de chinchilla à 260 000 dollars et un chapeau à 60 000 dollars pendant que nous nous contentions de prendre des photos des invités.

Une quinzaine d’années plus tard, quand le film American Gangster est sorti, mon ami a vu les photos sur le mur et nous a dit : « vous devriez aller voir le film ! » On y est allé, et on a pris conscience que c’était ce soir-là où Richie a découvert Frank Lucas, qui importait la drogue depuis la Birmanie, en la cachant dans des cercueils des G.I. américains – il avait beaucoup de contacts dans l’armée. Lucas a été mis en prison avec ses quatre frères et a écopé de soixante-dix ans de prison. Deux ans plus tard, Richie, devenu avocat, l’a fait sortir de taule en échange des noms des officiels de l’armée qui participaient au trafic. Les deux sont devenus amis, et Richie est devenu parrain du fils de Lucas : on ne trouve ce genre d’histoire qu’en Amérique.

Après avoir vu le film, ma femme s’est précipitée sur les photos et a découvert une photo d’un type avec un manteau de chinchilla à 260 000 dollars et un chapeau à 60 000 dollars : Frank Lucas.

Prison de Tomb, mains derrière les barreaux. Manhattan, New York City, NY, septembre 1972.

Vous avez aussi vécu une histoire assez folle dans une prison de l’Arkansas en 1968.

Ce reportage s’est passé en une seule journée qui a été écourtée par un incident. J’avais vu dans le New York Times un entrefilet qui disait : il y a une prison farm dans l’Arkansas où l’on vient de découvrir 200 à 250 corps de prisonniers en décomposition.

Puisque ça ne coûtait pas très cher, j’ai pris l’avion pour aller à Little Rock dans l’Arkansas. J’ai loué une voiture, et suis arrivé à Cummins Farm. Tom Murton, le gardien de la prison, était un type bien – il a tout fait pour que les prisonniers soient bien logés, nourris et soignés. Un prisonnier est venu le voir pour lui dire qu’ils souffraient beaucoup des trustees [des prisonniers en fin de peine à qui on donnait un fusil et une mule pour qu’ils gardent les autres prisonniers]. Ils avaient plein pouvoir sur des hommes qu’ils connaissaient par coeur – ils savaient qui était riche – et les faisaient chanter. Parfois, les trustees tuaient ces pauvres gars, que les autres, morts de peur, entraient. Quand ce prisonnier est venu voir Murton, on a trouvé tous les cadavres.

On s’est fait réveiller par des tirs d’armes automatiques. On a assisté à des manœuvres un peu simples et ridicules de gens cagoulés qui se traînaient d’un buisson à l’autre, s’attachaient à des cordes et descendaient des arbres.

J’ai photographié les prisonniers toute la journée. Vers 4 heures de l’après-midi, l’un d’eux, me sentant présent avec mes appareils photo, s’est lancé sur les gardes : ce qui a déclenché une bagarre générale que j’ai photographiée. Quand ça s’est calmé, les gardes n’ont pas voulu que je garde ces photos. J’ai refusé de leur donner. Ils m’ont laissé dans un coin et sont allés voir Murton. Je me suis précipité sur ma voiture et me suis sauvé. Quand j’ai entendu la voiture de Police derrière moi, j’ai mis le pied au plancher, tout en vidant mes trois Leica. À un moment, je suis arrivé à un passage à niveau alors qu’un train passait. Je suis descendu de la voiture pour décharger mes appareils et suis reparti quand la barrière s’est relevée et que le train était passé. J’ai vu la voiture de flics s’arrêter juste avant le passage à niveau : je me suis dit que c’était bon et j’ai foncé vers l’aéroport sans me poser de questions. En ouvrant mon sac pour compter mes films j’ai compris que les policiers s’étaient arrêtés : il manquait un Leica (super-angulant de 21mm très cher), même si toutes mes photos étaient là. Ils pensaient avoir récupéré mes photos.

Martin Luther King Jr., sur l’esplanade des Nations Unies, donnant un speech contre la Guerre du Viêt Nam. On peut voir le reflet du bâtiment dans son œil, 15 Avril 1967.

Vous avez aussi photographié des types du Ku Klux Klan.

Dans les années 1980, il y avait toujours dans les grandes villes de l’Ohio et du Minnesota des mouvements syndicaux de fermiers que je voulais suivre. Il y avait toujours un groupe du Ku Klux Klan en uniforme – ils étaient à visage découvert derrière leurs banderoles qui disaient « nous supportons la race blanche ».

Un jour, leur leader m’a demandé si je voulais photographier une de leurs cérémonies où ils brûlaient la croix. Quand j’ai accepté, il m’a donné rendez-vous dans leur quartier général en Louisiane. J’ai pris l’avion avec ma femme. Nous avons été reçus de nuit, assez brutalement – même s’ils essayaient d’être gentils avec nous. Puis, ils ont entouré cette croix métallique dans l’arrière-cour, qu’ils ont arrosée de gazoline avant d’y mettre le feu en chantant des chansons sur la supériorité de la race blanche. Au bout de dix minutes, c’était fini, tout le monde s’est embrassé : c’était assez bon enfant et ce genre de cérémonie existe toujours.

Deux ans plus tard, ils m’ont demandé si je voulais photographier l’armée secrète du Ku Klux Klan. Ils m’ont donné rendez-vous dans un petit aéroport au milieu des États-Unis dans un État boisé. On nous a bandé les yeux avant de nous mettre dans un van avec trois autres journalistes, puis on nous a conduit pendant une heure ou deux. On est arrivé pendant la nuit.

Le lendemain matin, on s’est fait réveiller par des tirs d’armes automatiques. On a assisté à des manœuvres un peu simples et ridicules de gens cagoulés qui se traînaient d’un buisson à l’autre ; s’attachaient à des cordes ; descendaient des arbres. Pour moi qui avait fait la guerre d’Algérie, tout ça était un peu enfantin. Mais ces types existent, sont armés et ils veulent « sauver la race blanche ».

Bob Kennedy en campagne, Brooklyn, New York City, NY, 1er avril 1968.

Quel événement, ou célébrité regrettez-vous de n’avoir pu photographier ?

Je regrette énormément – puisque j’aurais pu y être – de ne pas avoir rejoint le Dr King dans ses marches en Alabama. C’était difficile de m’y rendre puisque je n’avais pas d’argent. Je regardais la télévision qui montrait tout ça, et je savais que je ratais quelque chose d’important.

Aussi, je regrette beaucoup de ne pas avoir continué ma campagne avec Bob Kennedy. Je l’ai suivi pour son premier jour en tant que candidat à la primaire démocrate jusqu’à ce qu’il gagne les dans l’Indiana. Après, il y avait trop de photos de lui partout, alors je me suis dit que j’attendrais l’élection. Il a été tué deux semaines plus tard à Los Angeles.

L’exposition « Tumultueuse Amérique » est ouverte du mercredi au dimanche à la Maison Européenne de la Photographie jusqu’au 31 octobre 2015.

Jean-Pierre est sur Twitter. Retrouvez toutes ses photos sur son portfolio.

Robin est sur Twitter.