「想像力をフルに使って考えてみてくれ。もうほぼ人間じゃないだろうっていうくらいクスリでハイになったテキサスのイカれたヤツらと一緒に、EUになる前の無防備なヨーロッパをダラダラと旅したんだよ。あとほんのちょっと間違えれば、投獄されてもおかしくない状況だ。君の想像の1万倍ひどかった。クスリでおかしくなって、ジンでベロベロに酔っぱらったサイコパス4人と半年間もガッツリ寝食をともにしたんだ。君の想像なんてかすりもしない」

これは数年前、サイケデリックバンドTHE BONGWATERを率い、インディペンデントレーベル〈SHIMMY DICS〉を設立し、更に、GALAXIE500やLOW、ダニエル・ジョンストン(Daniel Johnston)、ウィル・オールダム(Will Oldham)などのプロデューサーとしても知られるクレーマー(Kramer)に、BUTTHOLE SURFERSのツアーメンバーとして参加したときの質問への答えだ。更にクレーマーは続けた。

Videos by VICE

「毎朝、朝食のコーンフレークにLSDをふりかけていた。そしてそれをジョニーウォーカーの赤ラベルで流し込む。ランチはビール。そしてディナーは質の悪いメキシコのマリファナを干からびたボングで吸う。その後2時間は咳の発作が止まらない。そしてライブの1時間前にはLSDフレークをもう一杯やるんだ」

すさまじいツアーだ。MUMFORD & SONSがそんな夢を見たら、汗びっしょりで夜中に目覚めてしまうだろう。涙を流しているかもしれない。暗いホテルの部屋のなか、手探りで冷蔵庫を探して、ちゃんとペリエが入っているかを確認するかもしれない。このようなツアー・イメージは、結構巷に溢れていたりする。たとえばマイケル・アゼラッド(Michael Azzerad)によるツアードキュメントの名著『Our Band Could be Your Life』を読めば、同じようなストーリー、つまりLSDを摂取しまくる傍若無人なバンドの姿を確認できるだろう。BUTTHOLE SURFERSというバンドについても、ネットでちょっと調べるだけで、すぐにリードシンガーのギビー・ヘインズ(Gibby Haynes)という男が、原始時代から連れてこられた穴居人みたいな姿で、虫についてとりとめもなくしゃべり続けるビデオを発見するだろう。そこに映るヘインズは、狂人のような邪悪な目つきをしており、もし向こうから彼みたいな男が近づいてきたら、私は間違いなく逆の歩道へ逃げるだろう。

BUTTHOLE SURFERSの功績を知らない読者のために説明すると、彼らはSCRATCH ACIDやBIG BLACK、そしてFLIPPERなどと同時期に、ノイズとパンクを融合させたバンドであり、その後のグランジムーヴメントのインスピレーション・ソースとして特別なバンド扱いされている。しかし彼らは同時に、地球上で最高に人々をイラつかせる、激ヤバにイカれたヤツらだ。破天荒な行動によって、彼らの足跡は伝説になっている。唯一無二の存在で、現在も彼らのようなバンドは現れていない。

1981年、テキサス州のサンアントニオで結成されたBUTTHOLE SURFERSは、スタートからヤバい雰囲気を醸し出していた。騒乱のなかではしゃぎまくり、悪さをしては喜び、ときには演奏もできないくらいグデングデンに酔っぱらった。しかし実のところ、酒とドラッグにまみれていたバンドの姿とは対照的に、BUTTHOLE SURFERS結成前のヘインズは、会計士としての成功へのキャリアを最短ルートで進んでおり、ギタリストのポール・リアリー(Paul Leary)にいたっては、もう少しで経営管理学の修士号を取得できるくらいの真っ当な人間だったのだ。センセーショナルで、現実を置き去りにしたような、異様で、善良な市民を恐怖に陥れるほどのバンドであったにもかかわらず、その行動には十分な思慮の裏付けがあったのだ。彼らは、ある程度の知性を兼ね備えていたからこそ、愚かな振舞をしていたのである。

初期のスタジオアルバム3枚、つまり『Psychic… Powerless… Another Man’s Sac』(1984)、『Rembrandt Pussyhorse』(1986)、『Locust Abortion Technician』(1987)は、どれも強力な作品だ。目配せするかのようにBLACK SABBATHを皮肉り、THE GUESS WHOのヒット曲「American Woman」を強烈におちょくりカバーし、更に激烈にテンポをノロノロにしたり、狂ったギターの合間にゲップをかましたり、汗が吹き出るほど荒々しくフリーキーに爆発させたり、そのサウンドは狂っていながら多岐にわたっている。同時にこれらの曲の歌詞には、幼稚で切れ味の悪いダジャレも織り込まれているので、まるで悪夢を見ているような気分にさせられてしまう。BUTTHOLE SURFERSは、際立って奇妙なキャラクターを有していたが、それを社会的に定義するなんて間違いなく不可能だった。突然変異のパンクロックであり、サイケデリックであり、難解なノイズであり、ポストパンクであった。そんな交配種の彼らは、自らにまとわりついた様々なジャンルのなか、ローションにまみれて窒息するヘビのように必死にのたうちまわった。きっと結成から35年以上たった今でも、彼らのサウンドが唯一無二である理由はそこにあるのだろう。

NIRVANAのカート・コバーン(Kurt Cobain)は、彼らのサウンドに耳を留めた。彼はBUTTHOLE SURFERSの大ファンで、コートニー・ラヴ(Courtney Love)と初めて電話番号を交換したのも、BUTTHOLE SURFERSがL7の前座を務めたライブ会場だった。コバーンが選んだトップ50のアルバムリストのなかにはBUTTHOLE SURFERSのアルバムが2枚も入っており、THE VASELINESやダニエル・ジョンストン、PIXIES、BEAT HAPPENINGなど、そのリストに選ばれた多くのアンダーグラウンドバンド同様に、BUTTHOLE SURFERSもコバーンに大きな影響を与えていた。また、NIRVANAが爆発的な人気を獲得し、チェック柄のシャツが米国全土を席巻したあの時期に、BUTTHOLE SURFERSも同じ波に乗って成功を収めた。各メジャーレーベルのA&Rは、〈ネクストNIRVANA〉、もしくは〈ネクストPEARL JAM〉を手に入れるなら、ギターとドラッグ問題を抱えたアーティストであれば、手当たり次第、契約していたのだ。

音楽ライターのジェームス・バーンズ(James Burns)は、2015年に『Let’s Go To Hell: Scattered Memories of the Butthole Surfers』を発表した。彼は同書でバンドのめちゃくちゃな世界をとらえていた。そして今回私たちは、バーンズとBUTTHOLE SURFERSの創立メンバーであるポール・リアリーへのインタビューを敢行した。まずバーンズは、自分が初めてBUTTHOLE SURFERSに触れたときの思い出、そしてどうして人生を丸々費やすほど、彼らへの情熱が生まれたのかを語ってくれた。

§

「初めてBUTTHOLE SURFERSを聴いたときの私は、ストレートエッジのパンクキッズでした。非常に混乱しました。何をどう考えればいいのかわからなかった。私が聴いたのは〈The Shah Sleeps in Lee Harvey’s Grave〉という曲で、当時、私が聴いていた曲とはまったく違うものでした。私のパンクロック的な感受性を侮辱するかのような曲でした。パンクロック的感受性というものには、全てのバンドが信条をもっていなければならない、という思い込みも含まれます。しかし1987年、初めて彼らのライブを観て、必ずしも政治的なバンドでなくても、政治的になれるんだ、とわかったんです」

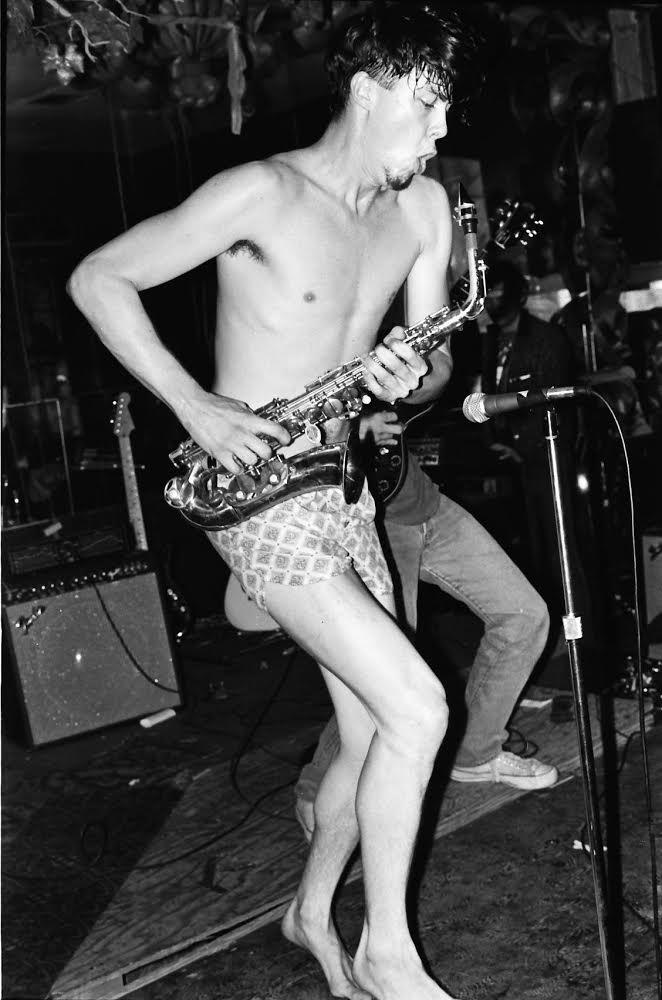

BUTTHOLE SURFERSのライブ…特に1980年代の彼らのライブには、とんでもない伝説や奇っ怪な逸話がつきものだ。ハンバーガーが詰まった人体模型、ステゴロ、燃え上がる炎、染料が入ったコンドーム、全裸、俎板ショー。そういった奇行が繰り広げられる背後のスクリーンには、LSDによる幻覚のような映像から、様々な医療処置のイメージも映し出されていた。このアイデアは、リアリーとヘインズが早くから強い興味を示していたものであり、これについては彼らのファンジン『Strange VD』からも確認出来る。パフォーマンスアートと呼べる代物ではないものの、パフォーマンスを通したアート的表現であり、〈ロックライブ〉と聞いて思い浮かべるものよりは、60年代のパリのシュールレアリストたちの衝撃的なショーに近いものがあった。

バーンズは、初めてBUTTHOLE SURFERSを観た日を思い出しながら続けた。ヘインズはスモークマシーンを使った演出により、会場全体が危険に晒されているのでは、と消防法的な心配をしてしまうくらい、ライブ会場内にはドライアイスの煙が充満していたという。

「エンターテインメントと、凄まじい恐怖のあいだを綱渡りしているような状況が演出されていました。そうやって観客に純粋な危険が迫っている、と慄かせる力をもったバンドなんて、そうはいません」

たとえばATPのような自由な音楽フェスで、〈ロクデナシの出入りを禁ずる〉なんてルールは想像できないが、不適切なふるまいがあったのを理由に、ATPへの出入りを禁止されたバンドもいる。もちろんBUTTHOLE SURFERSだ。リアリーが説明してくれた。

「ギビーが昼食をとるためにカフェテリアにいって、そこで酔いつぶれてしまった。警備員がギビーを起こし、『ここから出ていけ!』と命じたもんだから、ちょっとした衝突が起きたんだ。だってギビーを起こす必要なんてないだろう? そこにATPの主催者バリー・ホーガン(Barry Hogan)がやってきて、ひとまずその場は収まった。そのあと俺とドラマーのキング・コフィー(King Coffey)は、バリーに謝りにいったんだ。そのときのバリーは落ち着いている様子だったんだが、それから数日後、どこかのインタビューで、『BUTTHOLE SURFERSとKILLING JOKEはATPから追放する。アイツらはクソだ。今の言葉はしっかり載せておいてくれ』っていってたんだよ」

その数年後、ブッキングエージェントから「BUTTHOLE SURFERSに、イベント出演してほしいとバリーが連絡してきた」という旨のメールがリアリーに届いた。リアリーは、件のインタビューの切り抜きと、『俺らはクソなんだろ』という言葉を添えてメールを返した。

「そしたら今度はバリーから直接メールが届いた。発言についての謝罪メールだったね。というわけで、実はATPへの出禁期間は短かった」

しかし、考えられるありとあらゆるBUTTHOLE SURFERSの明らかな節度のなさは、彼らが赴くところ全てで論争を巻き起こした。1987年のライブでは、バンドの評判は既に知れ渡っていたにもかかわらず、どういうわけか〈全年齢入場OK〉の早い時間から開演するライブにブッキングされていた。当時のBUTTHOLE SURFERSは、全裸ダンサーのキャスリーン・リンチ(Kathleen Lynch)がメンバーだった。彼女はジョージア州アトランタのダンサーで、彼女が属していたパフォーマンス・アート・ダンスシーンには、ドラァグクイーンのルポール(RuPaul)などもいた。

このライブでは絶対に裸にならないように、と念を押されていたが、リンチはすぐに胸をはだけ、さらに、リアリーはペニスを露出した(彼はそれを勢いよくグルグルと回していた)。子どもたちは泣き叫んだ。ヘインズはステージから「ケツにワインボトルをぶっ挿してるときに、父親が部屋に入ってきたら最悪じゃねぇ?」と叫び、子どもを連れてきた親たちを激怒させた。更にヘインズは自分が叩くシンバルに火をつけたため、殺気だったヴェニューのオーナーは電源を抜いた。ヘインズは警備員だけでなく、彼を止めようとするあらゆる人たちにアルコールをぶっかけ、一方の手にはライターを握り、すぐに彼らを火だるまにできるよう構えていた。カオスだった。更にシンバルが叩かれるたびに、上から炎が落ちてきた。天井は消毒用アルコールでおおわれていたため、燃え始めたのだ。会場じゅうに炎が降り注ぐなか、バンドを止めようとみんながステージに押し寄せた。やっと消火器が投入され、会場側は全員を外へ追い出したが、破壊は外に波及し、暴動が発生し、機材泥棒も横行した。

彼らが攻撃にあうパターンもある。初期のドラマーは、初ライブ中に、ビール瓶が顔に直撃したために、ライブから離脱せざるをえなかった。

「もっと過激な仕打ちにあったし、もちろん鮮明に覚えているけど、あまりに過激すぎて口に出すのもはばかられる」

リアリーはそう語る。そしてこんな疑問を口にした。

「客たちは、俺たちの音楽に反応していたんだろうか? それとも俺たちの音楽が立ち向かっているものと同じものに反応していたんだろうか?」

BUTTHOLE SURFERSには、権威に反抗し、服従を拒絶するパンク精神がある。しかし彼らは、あまりに過激なユーモアセンスと不合理性を使ってそれを表現するので、そこに旋風が巻き起こってしまうのだ。音楽的、あるいはそれ以外の全ての瞬間を、絶対的な恐怖と崩壊に陥れる。そして彼らが創造したカオスを野放しにして、その先にあるものを見つめる。その行為に対する純粋な高揚感をもって、彼らは破壊反応を進めるわけだ。それこそが概念的に〈存在すること〉を意味しているともいえるが、それを日常生活へと応用することを医者や心理学者は推奨しないだろう。そんな生き方を続けるには、少なくとも、伝説のジャーナリスト、ハンター・S・トンプソン(Hunter S. Thompsons)* 10人分の忍耐力とずうずうしさが必要だ。

リアリーは説明する。

「自分たちの音楽を、〈音楽〉と捉えるのは違うのではないかと考えたりもする。1963年からギターを演奏し続けているのに、俺はいいミュージシャンじゃない。俺たち全員そうだ。音楽ってのは、自分たちを表現するためのプラットフォームみたいなものだ。とはいえ、俺たちが何を表現しようとしているのかは今もわからない。でもこの世界に対して、大きな怒りを感じていた時期はある」

バーンズによると、バンドは自分たちの能力や影響力を否定している。

「彼らは自分たちの才能や彼らが与える影響、彼らが多くの人々に伝えてきた感情みたいなものを軽視しているんです。だから私は本を書かなくては、と思ったんです。多くのリスナー、そして彼ら自身が考えているよりも、彼らはずっと重要なグループなんですから」

地元のHMVにBUTTHOLE SURFERSのフィギュアやマグカップが並ぶ日が来るかといったら、その可能性は低いだろうが、しかし彼らは、90年代に爆発したアンダーグラウンド・オルタナロックシーンにおいて、大きな影響力を誇ったのに間違いない。それでもリアリーは当然のごとくその重要性を認めない。

「影響力なんて大したもんはひとつもない。俺たちはNIRVANAじゃない。大きなシーンで人気があったわけでもない。そんなもんだ。好かれようと全力を尽くしていたわけじゃないから」

とはいえ、いわゆるグランジの勃興もあり、BUTTHOLE SURFERSは他のバンド同様に突然メジャーレーベルと契約を結んだ。アルバムも売れ、多くのMTV視聴者が新規ファンになった。先述した通り、レーベルやA&Rは、〈ネクストNIRVANA〉となる可能性があるバンドの青田買いに熱心だったため、バブルと呼ぶべきおかしな現象が起きた。その5年前には、BUTTHOLE SURFERSやJESUS LIZARDなどのバンドが、大手メジャーの〈CAPITOL〉と契約するなんて、バカげすぎていて、ジョークだとしても笑ってもらえなかっただろう。それくらいおかしな時期だったのだ。

しかし、バンドを取り巻く状況は大きく変わった。口コミで人気を集め、排気ガスがそのまま運転席にこもるような車で米国をツアーしていた状態から、LED ZEPPELINのジョン・ポール・ジョーンズ(John Paul Jones)といっしょに仕事をしたり、アルバムやシングルが少しずつチャートの順位を上げていったり、『ロミオ+ジュリエット』(Romeo & Juliet, 1996)や、『エスケープ・フロム・L.A.』(Escape From LA, 1996)といった映画作品から、『ビーバス・アンド・バッドヘッド』(Beavis & Butthead)などのテレビ番組でも彼らの曲が使用されるようになった。更にその人気の結果、ヘインズはPという、ジョニー・デップ(Johnny Depp)とRED HOT CHILI PEPPERSのフリー(Flea)らとサイドプロジェクトもスタートさせた。Pは、俳優リヴァー・フェニックス(River Phoenix)が亡くなった場所として有名な〈ザ・ヴァイパー・ルーム(The Viper Room)〉で、まさにその事件の夜にプレイした。

「俺たち全員、ギャリー・ガーシュ(Gary Gersh)* のオフィスに呼ばれてね。俺たちのアルバムがゴールドディスクを獲得するってお祝いした記憶がある」

リアリーはそう語る。そのときの出来事を思い出す彼の表情には、喜色と軽い冷笑が両方表れていた。

「そこにはたくさんのヤツらがうろついていた。バカバカしかった。そのときギャリーが俺のところへきて、こういうんだ。『やあ、私がギャリー・ガーシュだよ。君たちの活動を本当に尊敬しているよ』。悪い気はしなかった。だってキャピトルの社長からの言葉なんだからな。でもその5分後に、また彼がやってきてこういった。『やあ、私がギャリー・ガーシュだよ。君たちの活動を本当に尊敬しているよ』。それでわかった。メジャーレーベルに所属するっていうのは、バンドにとって楽しい現実だけれど、会社が自分たちを食い物にしはじめたらそうじゃなくなる。つまりそのとき、俺たちにとって楽しい現実ではなくなってしまったんだ」

最終的にBUTTHOLE SURFERSのメジャー時代は、CAPITOL RECORDSに対して、バックカタログの権利を得るための訴訟を起こして終了した。リアリーはそれについて、深く語ろうとはしない。

彼らの歴史を振り返り、バンドの逸話についても話したあと、リアリーとの話題は2016年3月に亡くなったコメディアン、ギャリー・シャンドリング(Garry Shandling)に及んだ。バンドは1997年に『The Larry Sanders Show』* に出演し、その回は伝説になっていたので、彼にその話題がおよぶのは自然な流れだった。

「番組のセットで、俺たちは、彼とテキサス出身の俳優、リップ・トーン(Rip Torn)としゃべっていた。リップがギャリーに、『このバンドは、〈ギャリー・シャンドリング〉って、何度も何度も繰り返すだけの歌を歌ってるんだよ。君は絶対に聴くべきだね』といったんだ。ギャリーは『聴くべきかな』って答えていたね。ふたりとも俺たちに対してすごく感じがよかった。でも俺たちがステージに火をつけるんじゃないか、って心配していたよ。実際に火はつけたしね」

テレビにおけるBUTTHOLE SURFERSのピークは、アニメ『ザ・シンプソンズ』(The Simpsons)で、隣家族の次男坊であるトッド・フランダースが、お下がりのBUTTHOLE SURFERSのTシャツを着て、「見てパパ、ボク、サーファーだよ」と発言した、あの瞬間で間違いないだろう。それはバンドにとって最高のときだった。

「バンドのキャリアにおけるふたつのハイライトのうちのひとつだ」

リアリーはそう断言する。

「もうひとつは『Late Show with David Letterman』* に出て、エド・サリヴァン・シアターで演奏したアレね」

近年のバンド周辺の動きとしては、コンピレーションアルバムや再発盤のリリースがあったり、2004年にはギビー・ヘインズのソロアルバム『Gibby Haynes & His Problem』が発売されたり、2005年はリアリーの新しいプロジェクトであるCARNYが始動したり、ヘインズがLEMONHEADSのカバーアルバム『Varshons』(2009)をプロデュースしたり、MELVINSのアルバム『ホールド・イット・イン』(Hold It In, 2014)にリアリーが参加したり、MASTODONのシングル「Atlanta」(2015)にヘインズが参加したり…、と活動は多岐にわたる。しかしこの16年間、BUTTHOLE SURFERSとしてのアルバムリリースはなく、ライブ活動もほどんどしていない。吐き気をもよおす普通じゃないライブは、これまでたくさんの観客を消耗させてきた。ライブ会場は、監禁場所のような禍々しい雰囲気で溢れていた。とてつもない恐怖を感じた観客は、出口に向かって叫んでいた。そんな狂気にまみれた圧倒的パフォーマンスと圧倒的な演奏をしていたバンドだけに、過去と同じようなライブ活動をしろ、なんて確かに無理な注文なのかもしれない。KISSやIRON MAIDENのようにはいかないものだ。

「新しいアルバムのレコーディングに入る」

リアリーはそう述べた。

「何年もずっと考えていた。でも忙しくて着手できなかった。どんなサウンドになるかはまったくわからない。ツアーに関しては、俺はもう十分だ。今のところはだけどな」

今は全てが伝説のままだ。