頭蓋骨に穴を開けて意識を覚醒させるトレパネーション、マリファナ愛好家が集うカンナビスカップ、ロシアの刑務所タトゥー、人体を冷凍保存し未来に蘇生させるプロジェクトを運営するアルコー延命財団、政治的なハッキングを行うハクティビストなどなどなど。上記のようなクレイジーな出来事の取材が収録された著書『クレイジートリップ』が2016年リリースされた。

このようなアウトローな世界に足を踏み入れ取材する意図とは? また、カルチャーの生まれる現場に立ち会うとは? 著者であるケロッピー前田が『クレイジートリップ』に至るまでの、クレイジーな半生とともに、この著書で伝えようとしている物事について語ってくれた。

Videos by VICE

※

今回リリースした書籍のタイトルが『クレイジートリップ』ですが、ケロッピー前田さんご自身、クレイジーな物事と旅について、興味を持たれたのは、いつ頃からですか?

人生最初のクレイジートリップは?と聞かれれば、中学1年生のとき、ネッシーを探すために渡英した体験でしょう。僕がオカルト少年だった過去の話は、本名の前田亮一名義で執筆した『今を生き抜くための70年代オカルト』(光文社新書)に詳しいです。その時期にイギリスに行けたのは、親戚家族がイギリスに赴任していて、中学一年生が子供料金で航空チケットが買えるギリギリの年齢だったから。現地に住む伯母を巻き添えにエジンバラ行きの長距離バスに乗りましたが、ネス湖までは辿りつけませんでした。それでも、その体験の影響は大きかったと思います。

ネッシーが騒がれていた時代ですね?

実際に行ったのは1977年です。同年、僕が中学1年生のとき、ニューネッシーと呼ばれる巨大生物の死骸みたいなものがニュージーランド沖で引き上げられました。朝日新聞で大々的に報じられるほどの大事件で、それを見たら、どうしてもネス湖に行きたくなったんです。子供って、自分が探しに行けばみつけられると単純に考えてしまうんですよね。カメラも好きだったので、伯母のカメラを首から下げて、ネス湖を目指したわけです。その頃から、未踏の地を目指す旅には躊躇はなかったですね。

オカルト好きの子どもだったのですね(笑)。

そのあともカルチャーの発祥地を見たいという気持ちは強くありましたね。大学生のときには、短期留学でニューヨークに1ヶ月居たんですけど、ちょうどヒップホップが流行っていて、グラフィティも盛んな時期でした。

80年代中盤くらいですか?

87年くらいですね。そのときは、パブリック・エネミー(Public Enemy)が衝撃的でマジソン・スクエア・ガーデンで行われたDef Jam(デフ・ジャム)のライブに行きました。夏休みに海外でも行こうかなって思ったときも、単身でヒップホップの現場を観に行ってしまう。それが、僕個人のもともとの性分なんですよね。

気になるカルチャーの現地がどうなってるか、見に行ってしまうんですね。

自分としてはあんまり意識してなかったんですけど、子供のときもオカルトが好きでテレビとかで観ていても、ただ妄想を膨らませるだけじゃ足らなくて、自分自身で現場に行ってみたいと思ってしまうんですよね。それは海外取材をメインに雑誌『バースト』を作っていたときもかわらなかったし、現在にも繋がっているんです。

では出版社に入った動機も、カルチャーの生まれた場所を見たくて出版社に入ったのですか?

本や雑誌は好きだったので、大学に入ってバイトをするなら出版社で働きたいと思っていました。それで最初のバイトは椎名誠さんの『本の雑誌』でした。高校時代のバスケ部の先輩が働いていたから紹介されたというだけなんですけど。そのあと、いろいろな出版社でバイトして、学生時代からライターや翻訳なんかもやっていました。

では、出版社に就職してから、仕事で世界を旅するようになるんですね?

91年に白夜書房に入社したんですが、最初はパチンコ雑誌にいて、翌年に新しいアダルト雑誌の定期化に伴って移動しました。そこで新しい雑誌の企画を考えるようにいわれて、いくつかのアイデアを出したなかのひとつに、ボディピアスの体験取材がありました。当時って、たとえば、編集者が風俗の体験取材をしたりとか、いろいろあったので、ピアスの記事を書くなら自分でやってみようというのは自然な流れでしたね。実際、自分でもやってみたいと思っていたので。その後、94年からはアメリカ西海岸に取材に行くようになりました。当時、タトゥーやピアスの世界的なブームはロスやシスコが発祥地だったんです。海外取材に行くようになってからも、現地でピアスしたり、タトゥーしたり、ずっと体験取材というスタイルは続いていましたね。読者にどう伝えるかというより、まずは自分が現地でそのカルチャーを全身で浴びてくるという(笑)。

西海岸の他の音楽やファッションなどにも興味があったのですか?

現地取材って、音楽だけ、ファッションだけって、切り離せないんですよ。ライフスタイル全体を取材することになるし、説明してきたようにそういう現場のシチュエーションに取材者でありながら深くかかわってしまうわけですから。で、もうちょっと90年代カルチャーについて説明するなら、20世紀って、前半に2つの世界大戦があって、第二次大戦後の60~70年代に、いわゆるカウンターカルチャーというものが生まれたわけですよ。それは若者たちが主導する形で新しいカルチャーを作って、新しいライフスタイルを模索するようなムーブメントだったんです。そんななかから、ロックとか、ヒップホップとか、いろいろな音楽が生まれたり、ファッションや映画、文学なんかも生まれたわけだけど、それらの根底には新しいカルチャーを生み出すようなライフスタイルがあったんですよ。そして、そのようなカウンターカルチャーのライフスタイルが、90年代に世界的に復興する時期があって、僕らが作っていた雑誌『バースト』なんかが出てくるんです。

なるほど。

90年代は、89年にベルリンの壁崩壊があり、世界的にも激変の時代であって、カウンターカルチャーも大いに盛り上がり、さらには日本と海外のカルチャーがすごくシンクロしていたんです。その当時、バックパッカーが流行して、若者たちがみんな普通に海外に行くようになりましたね。それまでは日本から出てなくて、雑誌なんかで見たものにただ憧れていたのが、カルチャーの現場に行ける時代になったんです。そうしたら、ファッションとか音楽だけじゃなくて、カウンターカルチャーのライフスタイルそのものがそのまま日本に入ってくるようになったんですよ。そんななかで『バースト』って雑誌は、タトゥーやハイカルチャー、まさにカウンターカルチャーのライフスタイルを紹介していく雑誌メディアになっていくわけです。

ハードな内容でしたよね(笑)。

『バースト』は確かにとんでもない雑誌だったんですけど(笑)、日本中の書店で普通に売っていたし、その頃の若者たちはみんな結構読んでくれていたんです。日本の60~70年代だと、一部のクリエイターたちが海外に行って、サイケデリックな体験をしてとんでもない絵を描いていたり、音楽をやったりしていたけど(笑)。それが90年代になると、『バースト』を読んでいるような若者がカルチャーが生まれる現場に行けるようになって、実際にみんな行っちゃてたんですよ。頑張ってバイトすればお金を稼げた時代でしたし。とにかく、誰もが海外に行きやすくなった時代に、『バースト』はワイルドな現場に行きたい人たちに、カウンターカルチャーの情報を提供していました。そして、いまでも世界のカウンターカルチャーの最前線というのはとんでもないんですよ。

90年代の日本では、実際に海外に行って、カウンターカルチャーの現場を体験した人たちによって、どんなカルチャーが日本で生み出されたんでしょうか?

いまも『バースト』読者の世代が日本のカルチャーの担い手になっているんじゃないかな。とにかく、90年代は海外で新しいカルチャーが生まれると、同時発生的に日本に伝わってましたね。例えばレイブカルチャーとか、インドのゴアで始まったものがヨーロッパを経由せずに、日本に直接入ってきたりして、世界のカウンターカルチャーがひとつのネットワークのように繋がって、どこかで面白いものが生まれれば、打てば響くみたいにすぐに伝わってくるみたいな。そんな世界のシンクロニシティが崩れるのが、2001年の911テロから。テロ以降、まずアメリカのカウンターカルチャーの勢いが鈍くなるんです。

保守的になっていくからですよね?

たとえば、マイケル・ムーアの映画『華氏911』で描かれているような、911を契機に90年代は大人しくしていた保守派が急に発言権を増していくような状況ですね。そして、カルチャーが生まれる雰囲気が潰されてしまうんですよ。それに対して、日本はカルチャーに関しては911の影響をあまり受けなかったので、ゼロ年代も「おら、いくぞ!」みたいな感じで、『バースト』から『タトゥー・バースト』や『バースト・ハイ』が派生して、ゼロ年代も盛り上がっていました。タトゥーでいえば、世界中のトップアーティストが次々に来日して、日本に来るのがカッコイイ時代だったんです。音楽の方でもそうでしょう。そういう流れは、多少失速しつつも、2011年の震災&原発事故まで続いていたと思いますよ。

アメリカが保守的になり、その後日本に注目が集まったのがゼロ年代なんですね。

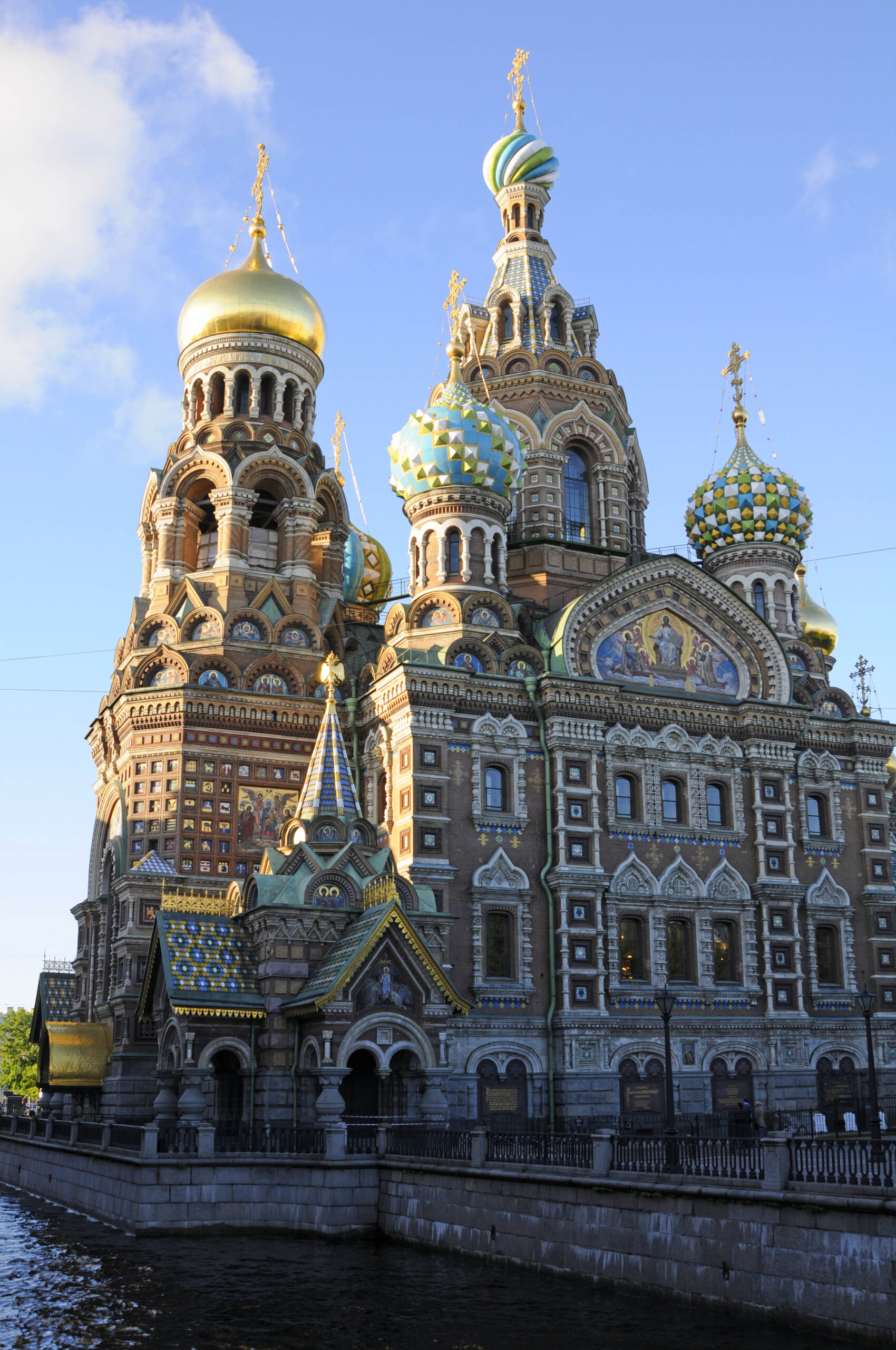

さらにその時期にインターネットが世界的に普及するようになって、カウンターとメジャー、アンダーグラウンドとオーバーグラウンドの区別が曖昧になっていくんです。そんななかでカウンター精神を貫いているものを探していくと、ロシアや東欧が面白くみえてくるんですよね。特にアメリカがけん引したグローバリズムみたいなものに対して、結局、日本もどっぷりと浸っちゃってるから。カウンターという視点で、現代的だけども、アメリカ的なものを排除しているものを探すと、ロシアに行き着くんですよ。いわゆるアメリカ的なグローバリズム、あるいはネットによって平均化された世界に対して、もうひとつの選択としてのカウンター性を備えているのが、ロシアなんです。

現代的で、なおかつグローバリズムのカウンターとしてのロシアへの興味ということですね。

ロシアは流石、第二次大戦後の冷戦時代にアメリカと世界を二分していただけはあるなと思います。ロシアに住みたいとか、ロシア人になりたいとかじゃないんです。そうではなくて、僕らがアメリカ的なグローバリズムにどっぷりと浸ってしまってるから、モダンで現代的な社会だけど、もうひとつの選択肢があったとしたら、こうなっていたかもしれない〈もうひとつの未来〉というべき現実がロシアにはあるんですよ。アメリカ的な呪縛から解き放たれた〈カウンター〉というか(笑)。

ロシアでの取材をまとめたのが、『クレイジートリップ』の1章です。つまり、ケロッピーさんは、時代時代によって、カウンター精神が根底にあるカルチャーを、追い求め続けていて、現在面白いもののひとつとしてロシアが持つ〈カウンター〉を紹介しているんですね。

もちろん、アメリカが全部ダメっていってるわけじゃないですよ。ヨーロッパやカナダにもアメリカ文化に対するカウンターという部分はありますから。でも、911以降、アメリカがますます躍起になってけん引したグローバリズムは、どこか抑圧的であったり、支配的かつ監視的で、僕らの個人の自由や選択のチャンスを巧みな情報操作で奪っているような気がしてならないんです。そういう意味では、インターネットも最初はマスメディアに対するカウンターとしてとんでもない破壊力を持っていました。たとえば、90年代半ばにインターネットが登場してきたとき、カナダのトロントに本拠地をおく身体改造ホームページBMEが世界的な身体改造ブームを仕掛けました。また、ヨーロッパでいえば、アムステルダムはカウンターカルチャーにおいてずっと重要な存在でした。

『クレイジートリップ』の2章はハイトリップ、つまり、ドラッグなどで精神的なトリップをするハイの章で、カンナビス・カップ、グリーンハウスを始め、アムステルダムが登場しますね。

1976年、オランダは世界に先駆けてマリファナを解禁した事実がやはり大きいですかね。他の地域でもそれらしきところで売ってるかもしれないけど、いち早く近代国家としてマリファナ解禁を達成したのは、オランダという国、その首都であるアムステルダムという都市がカウンター性を象徴する存在となったわけですから。この本に載っているコーヒーショップやカンナビスカップのレポートは年代的にはゼロ年代に取材したものですけど、今から考えると世界中がマリファナ合法化に向かっていくきっかけとなった現場であったと思うんですよね。いまの日本はすごく逆行しているので、実感がわかないという読者も多いかもしれませんけど。

同じくハイトリップで紹介されているデンマーク独立自治村〈クリスチャニア〉も面白いですね。福祉国家で市民の生活満足度も高いと伝えられるような国において不思議です。

あそこは、もともとデンマーク軍の基地で、ナチス時代にドイツ軍に占拠されていたんです。第二次世界大戦でドイツが負けたとき、デンマーク市民がその基地にいたドイツ人と占拠に協力したデンマーク人、何千人かを虐殺してしまいました。そのことでデンマークはドイツに賠償金を要求しなかったといいます。そういう暗い過去があった場所がクリスチャニアなんです。だから、コペンハーゲン空港からも近く、かなりの面積があるにもかかわらず、デンマーク政府はこの土地を放置していたんです。そこに60年代以降のカウンターカルチャーの時代に、スクワッターの人たちが住みつくわけです。ただ、そういう過去があるから、政府も彼らを追い出せなくて、クリスチャニアが生まれたわけです。

デンマーク人だけじゃなく、様々な国から来たヒッピーが住んでいるのですか?

基本的にはデンマーク人がほとんどでしょう。ローカルな穴場ですから。アムステルダムがマリファナ解禁で世界的な観光都市として栄えているとするなら、知る人ぞ知るみたいな。マリファナ専門雑誌『ハイタイムズ』でさえ、1回も特集してないくらいですから。暗い過去を持つ土地だったから、ずっとほっておかれたのにゼロ年代に入ると、EUの統合に伴って政府が介入してくるようになっていくんです。ここの記事もギリギリ良い時代のレポートなんですよ。

ハイトリップでは、人体の冷凍保存を行うアルコー延命財団についての記事が掲載されていますね。

アルコーの取材は、この本に収録されているレポートのなかでは一番古く、97年のものです。人体の冷凍保存も実はカウンターカルチャーの申し子なんですよね。つまり、アポロが月を目指していた60年代って、21世紀になれば、人類はもっと宇宙に進出しているだろうと考えられていたんですよ。そして、宇宙物理学者のジェラルド・オニール(Gerard O’Neill)が民間スペースコロニー計画をぶち上げて、宇宙にユートピアを作ろうみたいなことをいって、ヒッピー世代のお金持ちに出資させていたんです。でも、民間で宇宙開発事業をやったとしても、いつになったら宇宙に行けるのかわからないってなって、宇宙に行ける時代が来るまで冷凍保存しようとスライドさせたんです(笑)。

これもヒッピーに関連した60年、70年代のカウンターカルチャーがルーツなのですね。

そうなんです。それで、民間の出資で人間を冷凍保存する技術を開発し始めます。実際、いまも冷凍した人間を蘇生する技術は開発されてないんですけど、冷凍する技術は完成されているといわれています。宇宙旅行のために人体の冷凍保存をするって、SF映画とかでよくありますよね。まあ、それを本当にやろうとしていると。さらにアルコー延命財団が面白い理由に、インディペンデントなサイエンスの実例であるという事実なんです。実際、アルコーが開発した冷凍技術は、精子バンクなどには応用されていて、人間の人体は無理でも、精子や卵子なら、冷凍保存が可能になっているという話なんです。あと、分子レベルの微細ロボットで人体細胞の修復などを行うナノテクノロジーというアイデアも人体の冷凍保存技術の開発から生まれています。

そんなハイ・カルチャーを中心としたハイ・トリップに続いて、3章はボディーズ・トリップです。

ボディのトリップというと瞑想や呼吸法などの身体のリラクゼーションを連想するかもしれませんが、ここではもっと暴力的に、身体改造やタトゥー、人体標本などを追っています。この章でぜひ注目して欲しいのはトレパネーション、頭蓋骨に穴を開けると意識が覚醒すると主張し、実際に穴を開けちゃった人たちのレポートです。1960年代、オランダのアムステルダムで、当時医学生だったバート・フーゲス(Bart Huges)が「頭蓋骨に穴を開けると意識が覚醒する」と主張してそれを実践すると、それに追従する人たちが現れて、ひとつのムーブメントになった時期があったんです。

実際に効果があるのですか? もしくは取材をしていて可能性を感じたりしましたか?

実は僕自身も頭蓋骨に穴を開けてみようかなって、思っていますよ(笑)。でも、病気の治療以外で病院でトレパネーションをやってもらえる国は限られるので、なかなか簡単にはできないんです。あとのお楽しみというところかな。トレパネーションの実践者については、本書のなかで詳しくレポートしていますが、その効果というのは人によってそれぞれ異なっています。だから、その人が穴を開けたから意識が覚醒したのか、もともとちょっとイッちゃったタイプの人が穴を開けたので「開けて良かった」と言っているのか、区別がつかないんです。そういう意味では、僕が穴を開けたとしても、他人から見たら大して変わらないと思うかもしれませんけどね(笑)。

オカルト的な興味もありますよね。

もちろんありますよ。「意識が覚醒する」って、自己申告ですから。たとえば、宇宙人に会ったっていう人と似てますよ。その人が宇宙人に会ったといえば、そうなんだっていうしかない。とはいえ、僕が会ったトレパネーションの実践者たちはみんな面白い人たちで、とっても幸せそうでした。確かに彼らは穴を開けて良かったんだと思いました。

ケロッピーさん自身がトレパネーションを知ったきっかけは?

90年代の終わりです。インターネットを通じて、身体改造についての情報がどっと大量に出てきた頃ですね。60~70年代、バート・フーゲスやアマンダ・フィールディング(Amanda Feilding)らが頭蓋骨に穴を開けると意識が覚醒すると主張して実践していました。その詳細は『ア・ホール・イン・ザ・ヘッド』というドキュメンタリーにまとめられています。2011年に発売された日本版では、僕が字幕監修をしています。そのなかで語られていますが、世界的にトレパネーションが有名になったのは、1969年にジョン・レノンがオノ・ヨーコとアムステルダムで〈ベッド・イン〉をやったとき、ジョンがバート・フーゲスに会って、トレパネーションを希望したという出来事があったから。結局、ジョンは頭蓋骨に穴を開けませんでしたが、そのあとに何人もの追従者が実際に穴を開けました。他の例でいえば、ケニアのキシイ族が最近まで原始的な方法で頭蓋骨に穴を開けていたという記録もあります。さらにロシアにあるトレパネーションの研究所にも行っています。そこでは、アンチ・エイジング、つまり老人ボケの治療と予防のために頭蓋骨に穴を開けると効き目があるとされています。日本ではトレパネーションはあまり知られていませんでしたが、山本英夫さんの『ホムンクルス』という作品を通じてかなり有名になりましたよね。その漫画の資料提供も僕がやっています。山本さんの漫画と合わせて、僕のレポートを読んでもらえるとトレパネーションについてもっとよくわかると思います。

ボディーズ・トリップに続いて、フューチャー・トリップ、未来をテーマとしているのが4章です。

優れたアートは予言的であると思っています。だから、現代アートにしてもハッカーにしても、未来を先取りしているからこそ、時代を超えた価値があるし、カウンターであると信じています。僕はハクティビストと呼ばれる政治的な理由でハッキングする人たちを追いかけていますが、ハッカーはネット時代におけるカウンターカルチャーの担い手なんです。たとえば、〈ウィキリークス〉のジュリアン・アサンジ(Julian Assange )、エドワード・スノーデン(Edward Snowden)、ガイ・ホークスのマスクで知られる匿名ハッカー集団の〈アノニマス〉などです。2013年、毎年ラスベガスで開催されているDEFCON(国際ハッカー会議)に取材に行きました。ちょうどスノーデン事件があった直後に、アメリカのギーク、つまりコンピューター・オタクたちの大集会を覗きに行ったわけです。ギークって、平たくいえばネット民、彼らが先鋭化するとハッカーになるわけですけど、とにかく意識が高い連中もたくさんいて、ハッカーカルチャーが現代アメリカのカウンターとして根付いていることを実感しました。世界のハッカーカルチャーって、日本のオタクと似ているところもあるけど、根底の部分で全然違うんです。ギークたちもアニメやゲームが好きだったりしますけど、単にコミュ障なだけで、非常に現世的な快楽を求めるところがあるんです。DEFCONにはアメリカ軍がサイバー兵士の勧誘に来たり、いろいろなセキュリティ会社のリクルーターも来ているわけですが、そこでコンピュータースキルを活かした仕事先をみつけたり、もちろん、夜のパーティでは彼女をゲットしようとやっきになっています。つまり、アメリカの片田舎で育ったギークがDEFCONに来て、将来の仕事や彼女もすべて獲得しようと鼻息を荒くしているわけです(笑)。

彼らはヴァーチャルな世界だけで生きているではないんですね。

アメリカのギークはわかりやすいくらい肉食系です(笑)。コミュ障なだけで、素直に現実の世界での成功を夢見ていますよ。だからこそ、ハクティビストみたいな政治的社会的な活動に積極的にハッキングのスキルを使う人たちも現れてきます。たとえば、DEFCONの名物で、希望者をその場でモヒカン刈りにしてくれるブースがあるんですけど、それはある種の儀式であって、今まで引きこもりで髪も伸ばし放題のボサボサ頭だったヤツがここにきて、モヒカンにしてイケてるやつに変身するわけ。とにかく、ハッカーカルチャーって、ガキっぽくって元気がいい。僕のイメージだと、ストリートの壁にグラフィティを描くように、ネット上でハッキングすることが、「俺、参上!」みたいな恰好いい行為になっているんですよね。

現代アートやハッカー・カルチャーをまとめた章に続き、最後の5章がルーツ・トリップの取材についてです。

ルーツへの旅がこの本のクライマックスです。人類史を遡っていく旅になりますが、タトゥーの話がたくさん出てきます。1万8000年前にアジア人がベーリング海峡を渡ってアメリカ大陸に渡り、のちのカナディアン・インディアンとなりますが、彼らはクイーン・シャーロット諸島あるいはハイダ・グワイと呼ばれる島に最初の文化を作りました。彼らはハイダ族と呼ばれる人たちで、トーテム・ポールやカヌーの発祥として世界的に知れています。トーテムという言葉も彼らに由来するもので、人間の祖先は動物であったとし、それぞれの家系でなにかの動物をトーテムとし、婚姻によって血縁となったいくつかのトーテムを積み上げたものがトーテム・ポールになるわけです。ハイダ族は西洋人と最初に接触したのち、持ち込まれた伝染病によって一時は約9割近くが死に絶えて文化滅亡の危機に瀕しました。しかし、1950年代からハイダ文化の復興運動が起こって、トーテム・ポールなどが再建され、カルチャーとしても蘇ったんです。彼らを訪ねたのはハイダ・タトゥーの取材が目的でしたが、僕にとっても初めて先住民の地を訪ねる貴重な体験となりました。とにかく、ハイダ文化のカルチャーとしての強度に痺れましたね。

他にもタトゥーの記事が掲載されていますよね。

世界を旅して絶滅寸前の部族や民族のタトゥーをリサーチしている人類学者ラース・クルタク、若い世代の彫師でフィリピンの部族タトゥーの復興プロジェクトを推進するエレ・マナ・フェスティンを紹介しています。彼らはタトゥーを通じて人類のルーツを遡る旅に挑んでいる先駆者なんです。この本で、タトゥーアーティストの大島托と推進している縄文時代のタトゥーの復興プロジェクト〈縄文族 JOMON TRIBE〉についても書いています。ここでは縄文タトゥーのリサーチのために北海道の縄文遺跡を巡り、北海道考古学会会長の大島直行先生のインタビューも載せています。縄文タトゥーの復興については、模範となるような海外でのリサーチや実践例などがあってこそ、説得力を持った形で実際に縄文タトゥーに興味を持ってくれた方々にプロジェクトにご協力いただくことができました。

これまでの章では、様々な国や地域を巡るという意味での空間的なトリップが中心でしたが、ルーツの章は〈縄文の旅〉に象徴されるような時間的なトリップに焦点を当てていますね。

同じトリップでも空間的な広がりだけじゃなく、時間的なスケールも含め、一万年前の縄文の時代を自らの身体にタトゥーを施し体感的に旅して欲しいというメッセージですね。未知なるものを求める旅っていうのは、のんびりしようとか、楽しいときを過ごそうとか、そういうレジャー感覚じゃないでしょう。もっと切迫した冒険心に突き動かされて、人間的に成長するとか、子供が大人になるとか、もっと大きな人類創世のストーリーでいうなら、ホモ・サピエンスが初めてアフリカ大陸から旅立って地球上の隅々にまで広まっていったような生き残りを賭けた旅なんですよ。つまり、僕ら人類は〈旅〉を通して、成長し、進化し、生き残ってきたともいえると思うんです。

ネットで世界中のあらゆる情報が手に入るようになって、実際に現地に行ったときの感動を忘れちゃっているんじゃないかと感じますよね。

海外についてはネットで情報を調べられるようになってかなり助かってますよ。ネットの弊害があるとするなら、マスメディアからソーシャルメディアの時代になって、みんなが個々バラバラに自分だけの現実の中で生きている弊害じゃないかな。ネットの中だけで一人でトリップしていても自分という枠の中だけになっちゃうじゃないですか。まずは物理的に他人と出会い、空間的な移動をして物理的に異なる環境に身をおいて、いろいろな直接的な経験を通じて頭の中に奥行きを作っていかないとメディアによる刷り込みから自由になれないでしょう。たとえば、インターネットが出てきたときに、バーチャルなものと真逆なものとして、身体改造やタトゥー、グロテスク表現がカウンターとしてインパクトを持っていたのは理由があるんですよ。そういうものはインターネット時代を生き抜くために必要なカウンターの要素だったんじゃないかと思うんです。たとえば、サイバーパンクとか、あるいはモダン・プリミティブズといってもいい。そして、今さらに人工知能が人類を追い越すシンギュラリティが訪れようとしているって話もあるじゃないですか。だからこそ、人工知能に打ち勝ち、バーチャルなネット空間を生き抜くためにもワイルドで野蛮なものが求められているでしょう。それこそ1万8000年前にベーリング海峡を渡ったときのような感覚を取り戻した人間じゃないと、本当の意味でサバイブできないんじゃないかな。そんなクレイジーなトリップに挑んで欲しい。そして、それこそがこれまでの人類の旅であり、〈人間とは何か?〉を問うような根源的な旅であったと思うんですよね。

1965年東京生まれ。千葉大学工学部卒、白夜書房(コアマガジン)を経てフリーランスに。世界のアンダーグラウンドカルチャーを現場レポート、若者向けカルチャー誌『ブブカ』『バースト』『タトゥー・バースト』(ともに白夜書房/コアマガジン)などで活躍し、海外の身体改造の最前線を日本に紹介してきた。近年は、ハッカー、現代アート、陰謀論などのジャンルにおいても海外情報収集能力を駆使した執筆を展開している。『クレイジートリップ-今を生き抜くための“最果て”世界の旅-』が(三才ブックス)が絶賛発売中!