O mano Douglas Utescher é um cara que vem contribuindo bastante nos últimos anos pela sedimentação da cultura zineira e da arte underground à frente da editora Ugra Press. Ainda que ele seja escolado no punk rock, tendo integrado bandas importantes da cena – No Violence, Araukana, Life Is A Lie –, pouca gente sabe que seu envolvimento com a expressão contracultural começou quando ele tinha apenas 10 anos. O primeiro zine que ele confeccionou foi o Proteus Vulgaris, em 1992, mas em 1987, junto de um colega da escola, criou o personagem Pozinildo, que era uma interpretação bem livre e obviamente infantil do Bob Cuspe. Eles bolaram alguns roteiros, compilaram tudo e montaram umas três ou quatro edições de um gibi que ganhou o nome de As Melhores Piadas do Pozinildo, xerocado e vendido pra molecada da classe. É legal conhecer suas histórias e sacar que o Douglas já nasceu sabendo intuitivamente o que significava o conceito de Do It Yourself, e com alma de editor/designer gráfico. Em 1989, a dupla criou outra revistinha, chamada K’spita!, que circulou no mesmo esquema, tomando uns trocos do lanche dos amiguinhos.

Fora que ele tinha o costume de enviar seus desenhos para o jornal do grêmio estudantil, tentando, e eventualmente conseguindo, uma ou outra publicação. Mais tarde, já como frequentador assíduo da Gibiteca Henfil, teve os primeiros contatos com os fanzines de quadrinhos propriamente ditos, e descobriu que aquelas revistinhas xerocadas que fazia tinham um nome. Assim como tantos outros editores de zine, nessa época o Douglas começou a ler a revista Animal e, no encarte MAU, foi introduzido ao rock underground, aos filmes splatter, fetiches bizarros, squats europeus, drogas, liberação animal e news da cena fanzineira mundial. Assinada pelo Fábio Zimbres, a coluna Maudito Fanzine trazia um apanhado de endereços de fanzineiros que ele selecionou e saiu escrevendo cartas pra galera. Iniciava assim uma troca intensa de contatos e publicações que ele jamais abandonaria.

Videos by VICE

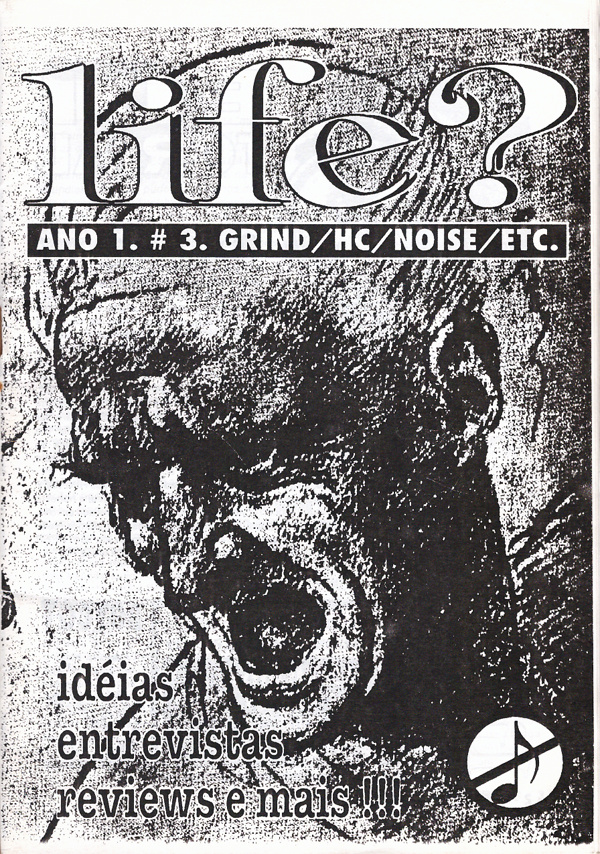

O projeto editorial mais conhecido do Douglas antes do lançamento da Ugra foi o fanzine Life?, dedicado em grande parte à música barulhenta. Grindcore, noisecore, crust, hardcore escandinavo, coisas assim. Havia também espaço para artigos de protesto que abordavam questões intrínsecas ao debate punk na segunda metade dos anos 1990: radicalismo na cena, neonazismo, sexismo… Mas o Life? estava um passo à frente, pois incluía pautas sobre esperanto, reforma agrária, anarquismo e zapatistas, entre outras.

O Life? circulou entre 1995 e 1998. Naquele período tava rolando uma espécie de boom do rock pseudo-alternativo, tão veiculado pela grande mídia. Porém o recorte do Life? era verdadeiramente outsider, e caminhava, em notável medida, alheio àquela patifaria. Foi um zine muito bem sucedido em retratar um cenário radicalmente ancorado no DIY, por vezes de forma até intransigente ou mesmo ingênua, mas sempre sincera. Quando cheguei pra ele e perguntei se toparia participar da nossa série de entrevistas Zine é Compromisso, que o Noisey vem publicando semanalmente desde o começo do ano com fanzineiros que fizeram a diferença no underground brasileiro, ele exclamou: “Pô, se você achar que estou à altura da coluna, seria uma honra!”. Que coisa, como não estaria?

Noisey:Você me disse uma vez que o seu primeiro zine era muito tosco, mas as referências já estavam lá. Tipo, o próprio nome do zine mostra que vocês deviam ter uma cabeça bem diferente da galera da escola. Quantos anos você tinha?

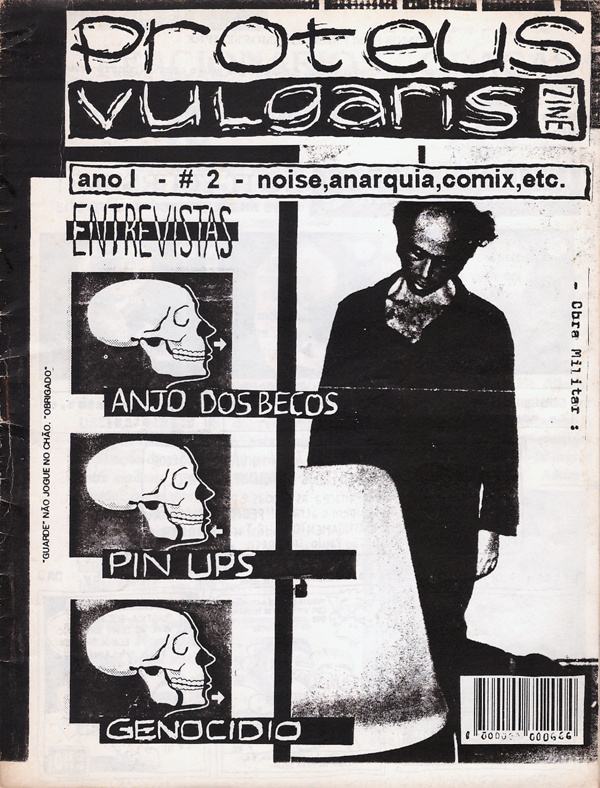

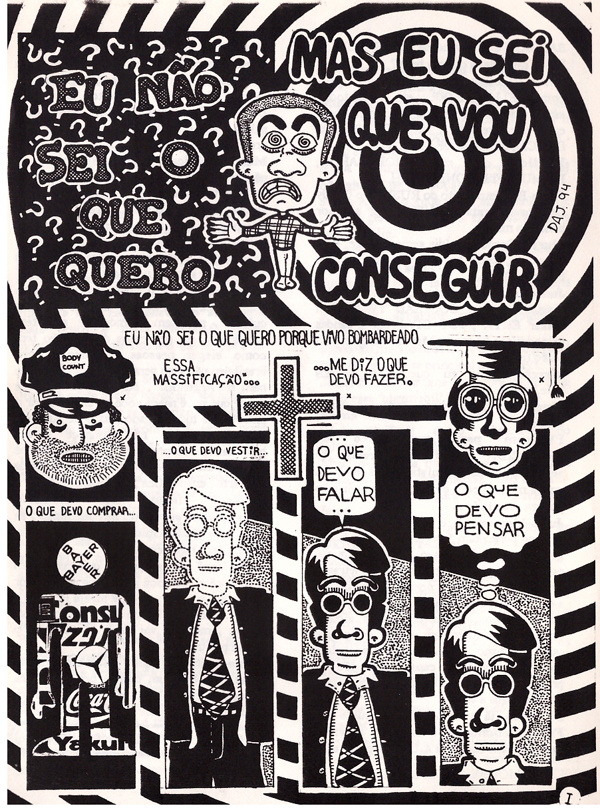

Douglas: Quando a primeira edição do Proteus Vulgaris saiu eu tinha 14 anos. A segunda é de 1994. Há uma diferença bem grande entre elas. A primeira eu fiz inteiramente sozinho e só publiquei quadrinhos. A segunda foi uma parceria com um amigo, o Renato Siqueira, e trazia uns textos de protesto, resenhas de demos e entrevistas com bandas (uma seleção bem eclética: Anjo dos Becos, Pin Ups e Genocídio), além de alguns quadrinhos. O subtítulo do zine era “noise, anarquia, comix” e a capa trazia a clássica foto do Vladimir Herzog enforcado, acompanhada da legenda “obra militar”. Então, sim, eu já tinha uns ideais anárquicos, mas obviamente ainda muito crus. Eu estava montando minhas primeiras bandas, começando a frequentar os shows e prestes a mergulhar de cabeça no underground paulistano.

Em quais publicações você se inspirou, ou se baseou, mais tarde, para começar a fazer o Life??

O Refugo Zine, do Anderson (Joinville/SC), por ter sido um dos primeiros zines a responder uma carta minha e por ter enviado no mesmo envelope dezenas de flyers que me levaram a outros zines. O Sonidos Ruídos e Ideas, do Jean (São Paulo/SP), pela quantidade quase excessiva de informação. O Arghhh, do Peter Baiestorf (Palmitos/SC), por me apresentar a um mundo onde nada parecia ser proibido ou suficientemente estranho. Mas, principalmente, o Infernal Sanctum, editado pelo Jadir e pela Ângela (Pelotas/RS), por escarafunchar os recônditos mais obscuros da cena noise/grindcore daqueles tempos.

À época do lançamento da publicação você já tinha bastante acesso a novidades, ou já tinha essa coisa de ser um garimpador de música?

Quando lancei a primeira edição do Life?, em 1995, eu tinha uma quantidade razoável de contatos. No lançamento da segunda edição eu já estava completamente absorto no underground, com uma rotina intensa de troca de cartas, zines, fitas e discos dentro e fora do Brasil.

O que rolou de mais legal naquele período e que foi registrado como pauta no zine?

Foi muito legal ter entrevistado o ROT logo que a banda voltou de sua primeira turnê europeia, numa época em que era praticamente impensável uma banda underground brasileira fazer isso. Também foi emocionante entrevistar os canadenses do Dahmer – nem tanto pelas respostas, mas por ter sido a primeira entrevista que fiz por e-mail, e arrisco dizer uma das primeiras entrevistas feitas desta forma a ser publicada num zine brasileiro. Hoje isso parece banal, mas até então nós escrevíamos as perguntas numa folha de papel, enviávamos por carta e aguardávamos semanas, às vezes meses, para receber as respostas manuscritas ou datilografadas. Acho que a matéria mais marcante foi uma entrevista que fiz com o Gilmar Mauro, dirigente do MST. Minha irmã trabalhava na Rede Vida e ele foi convidado a participar de um dos programas do canal. Fui assistir a gravação e, na saída, aproveitei para falar com ele. Cheguei falando que fazia um fanzine anarquista e que gostaria de entrevistá-lo. E, apesar do meu absoluto despreparo, ele topou. Eu não tinha pauta, não tinha perguntas formuladas e nem ao menos algo para registrar a conversa – gravador, caderno, nada! Quando a conversa acabou, eu me despedi e saí em disparada até minha casa para anotar tudo enquanto a memória ainda estava fresca. Muy profissional.

Foi a experiência com o zine que te inspirou a querer lançar uma editora e a trabalhar com design gráfico?

Sem dúvida alguma, tudo culpa dos zines!

Qual foi a maior tiragem/número de páginas que a publicação já chegou a ter? Naquela época rolavam umas presepadas dos lugares de xerox, não rolavam?

A quarta e última edição do Life? tinha 76 páginas e chegou a uns 400 exemplares. Eu não tinha grana para imprimir muitas cópias de uma vez, então geralmente rolava uma tiragem inicial de 50 exemplares e outras menores, de 10 ou 20, quantas vezes fossem necessárias. Ele era fotocopiado, sim, mas não era montado no esquema colagem. Aliás, isso é algo de que me arrependo um pouco. Quando estava editando o Life?, eu buscava dar ao zine a cara mais profissional que eu conseguisse. Ele era inteiramente diagramado no PageMaker e as fotos eram todas escaneadas, ao contrário da maioria dos zines contemporâneos, que continuavam no tradicional tesoura-e-cola. Hoje, olhando para trás, o Life? parece muito mais datado do que os zines que eram feitos com colagem. A colagem continua sendo bonita, mas o layout feito num Pagemaker de 1995 ficou ultrapassado. O lado positivo é que os originais eram mais homogêneos nos tons de cinza, as margens já eram calculadas considerando possíveis cagadas na impressão e eu nunca tive muitos problemas com as copiadoras.

O que motivou a descontinuidade do fanzine? Você acha que o período ali de deslumbramento com a internet foi uma época de geral diminuição da circulação de zines por aqui?

O Life? acabou um pouquinho antes do boom da internet, quando eu estava no último ano da faculdade. Eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso e estagiando durante o dia. Além disso, eu tocava guitarra no Parental Advisory, fazia vocal no Araukana e tinha um selo de fitas chamado La Blua Papilio, junto com o Julio Callegari, que era baixista nas duas bandas. A cada nova edição, o Life? dava um salto muito grande na quantidade de páginas: foram 16 páginas na primeira, 24 na segunda, 44 na terceira e 76 na quarta. A quinta edição teria alcançado as 100 páginas facilmente. O problema é que tudo isso demandava ainda mais esforço e organização, e eu simplesmente não tinha tempo disponível naquele momento. Resolvi deixar o zine de molho até as coisas se acalmarem. Mas quando a poeira baixou, eu comecei a lançar discos pelo meu próprio selo, o 2+2=5 Records, e decidi enterrar o Life?. De qualquer forma, sim: nos anos que se seguiram, o deslumbramento com a internet mandou para o saco algumas centenas de fanzines.

Como você definia as pautas? Havia uma rede de contatos por meio das quais você ficava por dentro das novidades e assuntos interessantes?

O primeiro número foi o mais complicado nesse sentido, uma vez que eu ainda não tinha muitos contatos. Já na última edição, a parte difícil foi decidir o que ficaria de fora. Havia uma rede de contatos onde rolava essa troca intensa de material – zines, discos, fitas, vídeos, camisetas – além das longas cartas. A questão era olhar para tudo aquilo, entender o que havia acontecido de mais interessante desde o lançamento da edição anterior, escolher as bandas que seriam entrevistadas, escrever as resenhas e pensar nos extras (o quarto número do Life?, por exemplo, trazia um scene report do hardcore da Malásia).

Você acha que a plataforma impressa para o jornalismo musical independente ainda tem relevância?

Acho que ainda há espaço para jornalismo musical independente impresso, sim. Eu vejo internet como algo útil, mas raramente prazeroso para esse tipo de coisa. A fruição visual é mínima, especialmente quando estamos falando de blogs, com aqueles templates impessoais e tediosos. E tudo parece induzir à dispersão. Poucas vezes consegui finalizar a leitura de um texto longo antes de clicar inadvertidamente num link qualquer, iniciando uma maratona infindável e caótica de abertura de abas. Fora isso, do ponto de vista da documentação, a internet ainda é pouco confiável. Perdi as contas de quantas entrevistas ou matérias eu gostaria de reler e não pude simplesmente porque o blog foi removido, o link foi deletado ou o site foi reformulado. Mas meus zines não, estão todos ali, impassíveis, prontos para serem relidos quando eu quiser.

A nova voz dos fanzines está fadada, digamos assim, a virar uma espécie de nova street art para sobreviver?

Quanto à nova voz dos fanzines… Bem, essa é uma questão complexa. Existem ainda os zines que tratam de música. Poucos, mas existem. Os melhores, pelo menos entre os que conheço, são da cena metal. Zines como Revelações Abissais ou Demência transpiram dedicação e paixão. Talvez tenha a ver com a postura mais ortodoxa do metal, uma postura que valoriza o old school e as tradições do meio. A cena punk/hardcore, nesse sentido, anda apanhando feio. A galera dos quadrinhos, que sempre produziu muito, continua firme e forte. Aliás, ouso dizer que poucas vezes esteve tão firme e tão forte. Nesse caso é fácil entender: apesar das diversas e bem sucedidas experiências com quadrinhos na internet, o papel continua sendo a plataforma nobre das HQs. Mesmo os webcomics mais festejados acabam, em algum momento, lançando compilados impressos. Mas, de fato, o tipo de zine que mais se prolifera hoje é esse modelo que você chamou de “nova street art”. São zines muito voltados à imagem, com pouco ou nenhum texto, reunindo desenhos ou fotografias de um autor ou de um grupo, e chamam atenção pelo apuro gráfico. São cheios de referências, mas sem discurso ou intenção aparentes. São divertidos, mas às vezes meio anêmicos. Quero dizer, existem trabalhos fantásticos nessa linha que contradizem a minha descrição, mas no geral eu sinto falta de um pouco de sangue. É essa a nova voz dos zines? Não sei. Acho que ela está vivendo seu ápice, mas a médio prazo se somará às demais.

Pra gente encerrar, qual é a filosofia de atuação da sua editora, a Ugra Press? Quais os principais projetos, lançamentos…

Quando a Ugra surgiu, em 2010, nos apresentávamos como um “projeto de produção, pesquisa e fomentação de cultura radical e alternativa”. De lá para cá bastante coisa mudou, mas o espírito continua sendo esse, por mais cientes que estejamos da dificuldade de definir com precisão o que seja uma cultura “radical e alternativa”. Temos alguns projetos regulares: o Anuário de Fanzines, Zines e Publicações Alternativas, que já está sem sua terceira edição; a coleção Maldito Seja, que resgata o trabalho da galera que publicava quadrinhos nos zines e revistas independentes entre a década de 1980 e o início dos anos 2000 (saíram duas edições até agora e a terceira está no forno); e mensalmente publicamos o mini-zine Rabisco, com os sketches dos artistas gráficos que curtimos. Já lançamos também uma coletânea de contos do Leandro Márcio, ex-vocalista do Life Is A Lie, chamada Tudo o Que é Grande se Constrói Sobre Mágoa e estamos começando a trabalhar na nossa primeira tradução. Fora isso, organizamos anualmente o Ugra Zine Fest – um evento de dois dias com shows, palestras, debates, exposições e feira – e temos uma lojinha virtual especializada em publicações independentes.

Leia mais posts da série Zine é Compromisso

Zine é Compromisso: Contravenção

Zine é Compromisso: Especial Tupanzine

Zine é Compromisso: midsummer madness